Descrizione

Riconciliare gli Itinerari Antichi: L'Identità Topografica e il Ruolo Strategico di Santeramo in Colle nella Rete Stradale Romana della Peucezia

I. Introduzione: L'Enigma di Sublubatia/Sublupatia e il Ruolo di Santeramo nella Topografia Antica Pugliese

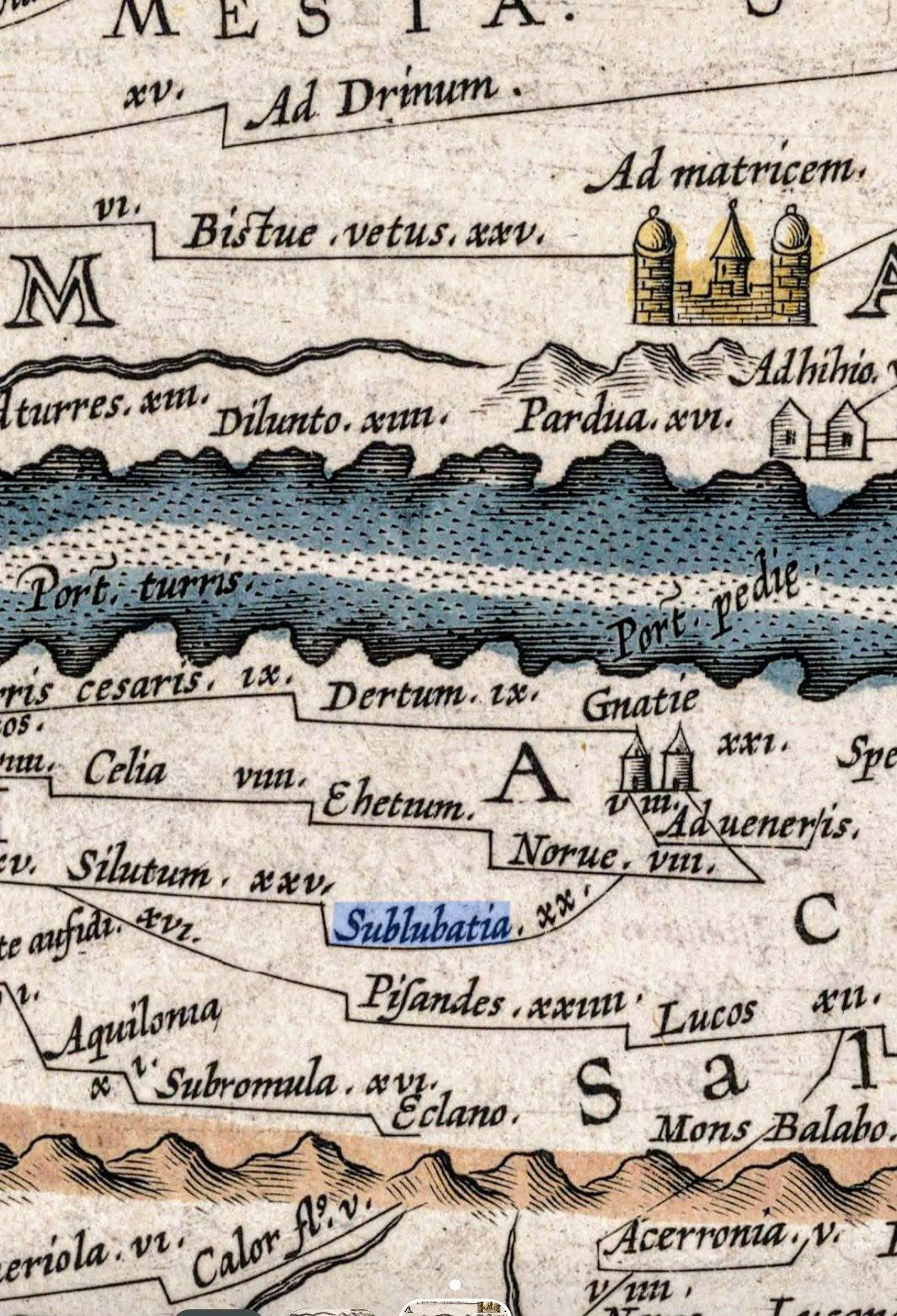

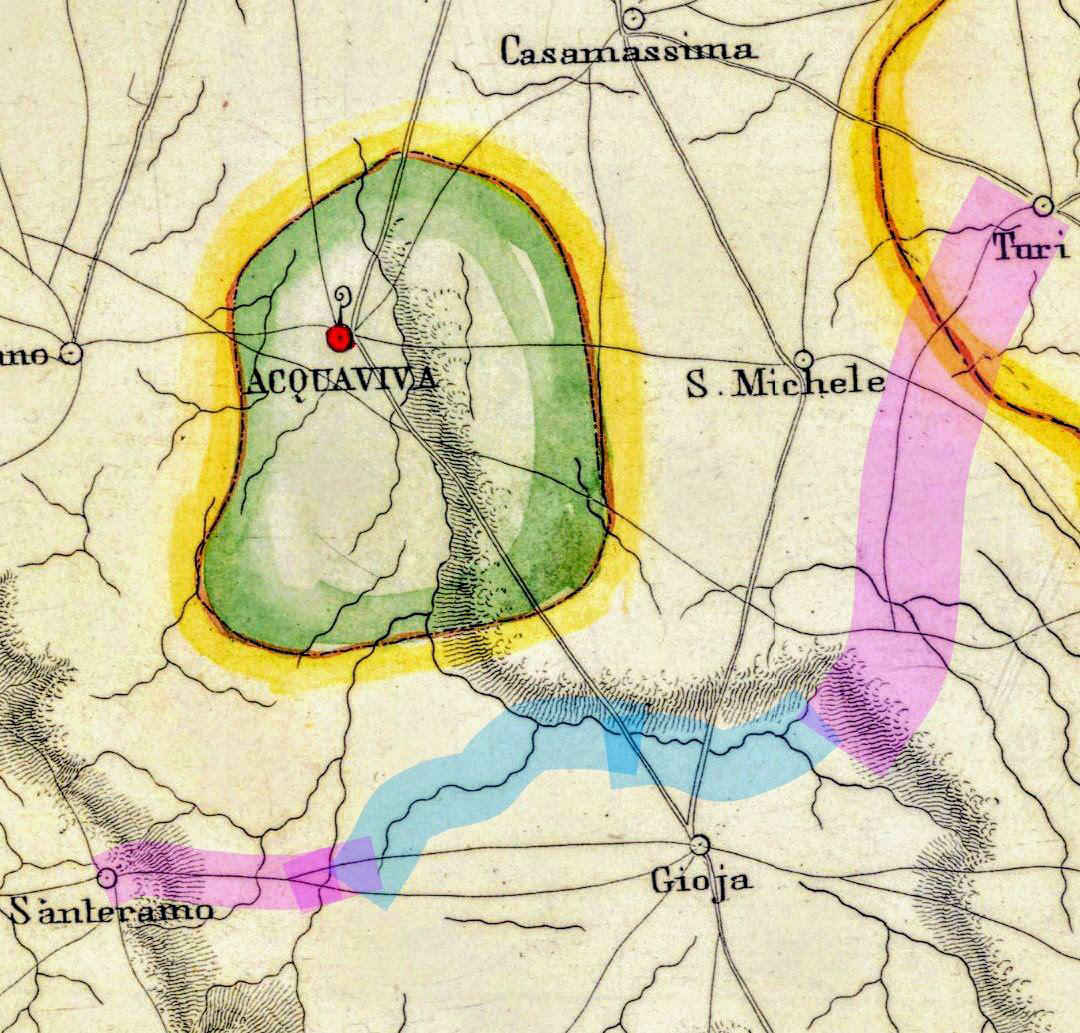

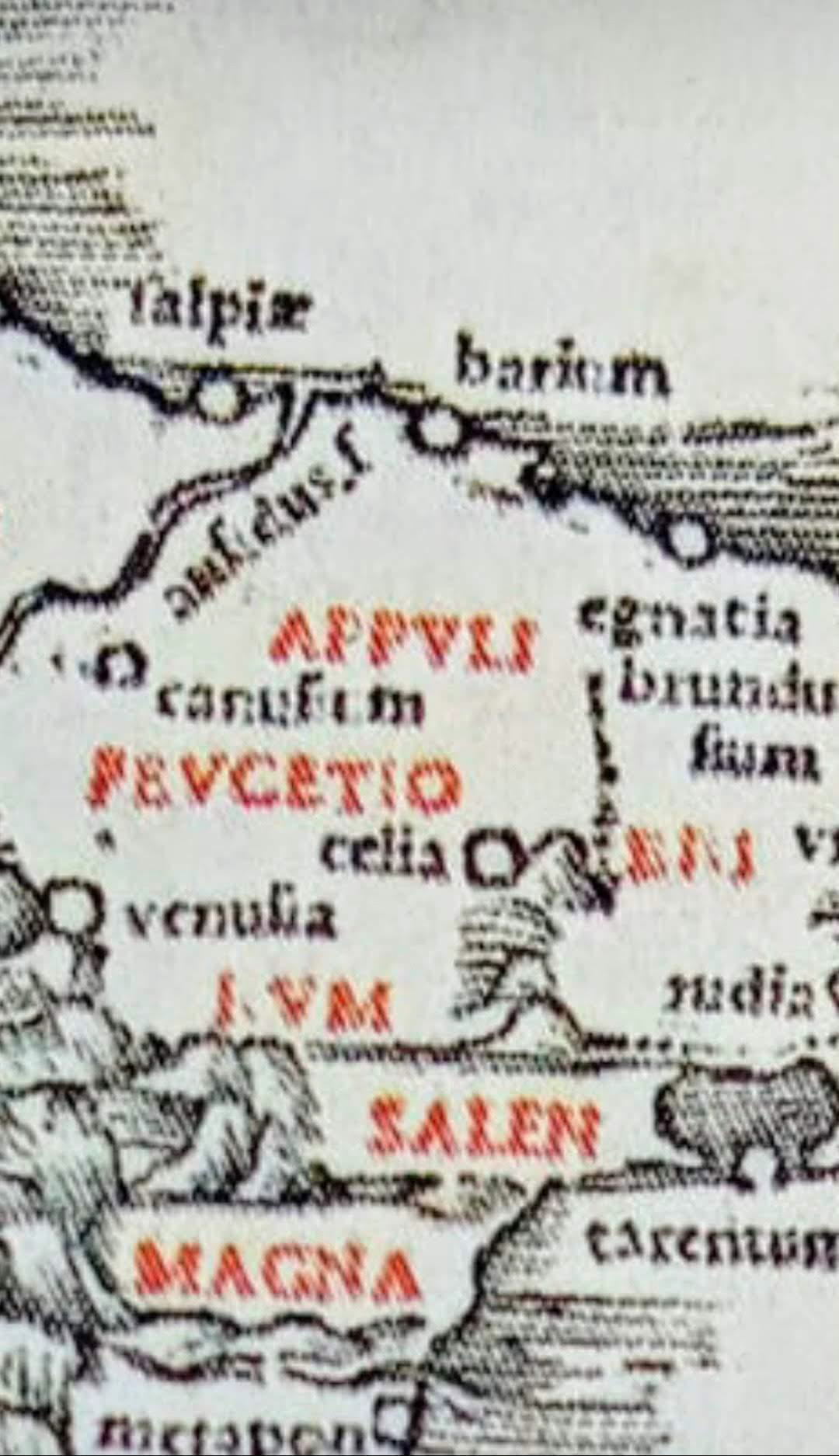

(Fig.1) - Fig. 1 Tabula Peutingeriana - segmento Apulo - Silutum-Sublubatia-Norve

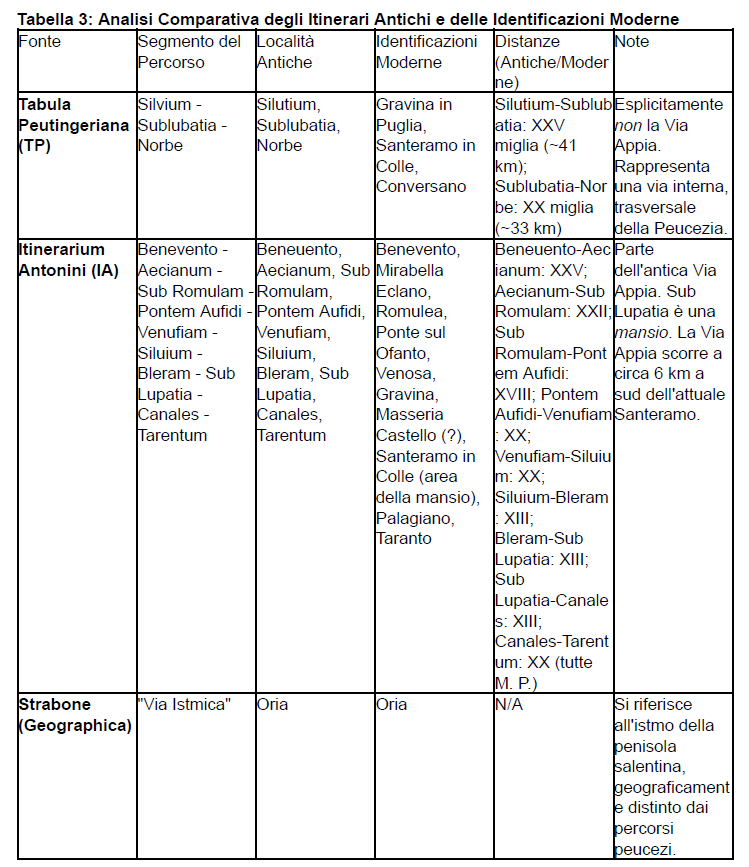

La ricostruzione delle antiche reti viarie romane rappresenta una sfida complessa per la geografia storica, spesso caratterizzata da frammenti documentali e apparenti incongruenze. La presente indagine si concentra su un quesito topografico specifico riguardante la regione della Peucezia, nell'attuale Puglia, sollevato dalla presenza di due toponimi dalle assonanze significative – "Sublubatia" e "Sub Lupatia" – associati ad itinerari distinti in due delle più importanti fonti cartografiche e odeporiche dell'antichità romana.

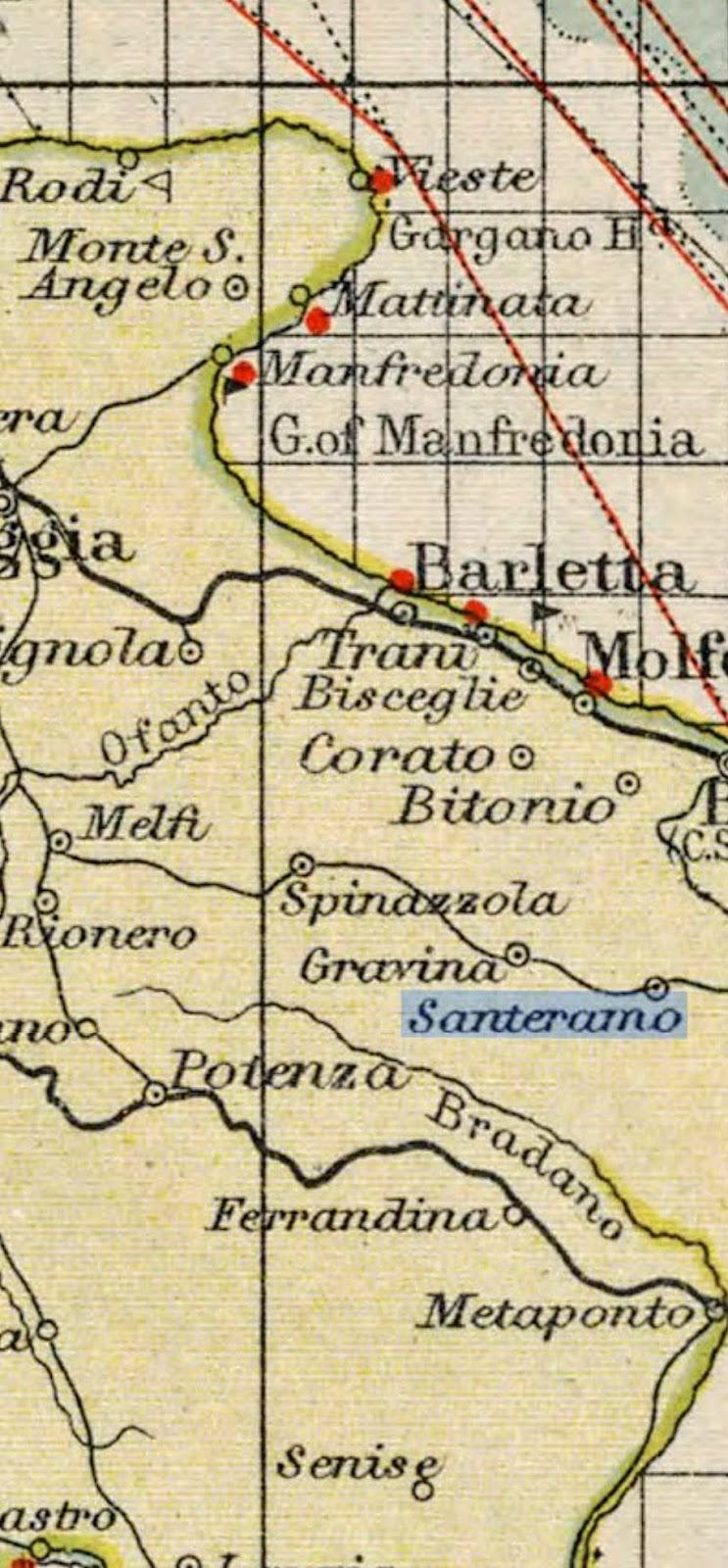

La Tabula Peutingeriana (TP) indica "Sublubatia" su un percorso interno che collega Silvium a Norbe (Silvium-Sublubatia-Norbe), un tracciato che, secondo le interpretazioni consolidate, corrisponde all'attuale Santeramo in Colle. D'altra parte, l'Itinerarium Antonini (IA), che la designa come mansio ("Sub Lupatia"), la colloca lungo la Via Appia antica (Silvium, Blera, SUB LUPATIA, Canales e Tarentum). Questa Via Appia, come sostenuto da autorevoli studiosi quali Lugli, si snoda a circa 9 km a sud dell'attuale Santeramo, lungo l'attuale SP 140. La divergenza geografica solleva interrogativi fondamentali: "Sublubatia" e "Sub Lupatia" si riferiscono alla stessa località? Se sì, il percorso Silvium-Sublubatia-Norbe era identico a quello della Via Appia? E, in tal caso, Santeramo non potrebbe essere la località in questione, poiché la Via Appia le scorre a sud? Oppure, si tratta di due entità distinte, una sulla Via Appia e l'altra su una via interna?

Per dirimere tali questioni, è indispensabile un'analisi rigorosa delle fonti primarie, riconoscendo la loro intrinseca diversità in termini di scopo, metodologia di compilazione e stratificazione temporale. Questo rapporto si propone di riconciliare queste apparenti incongruenze attraverso un'esplorazione dettagliata delle caratteristiche di ciascuna fonte e delle evidenze archeologiche e toponomastiche, dimostrando che Santeramo in Colle è un'unica località che fungeva da snodo cruciale per percorsi stradali distinti.

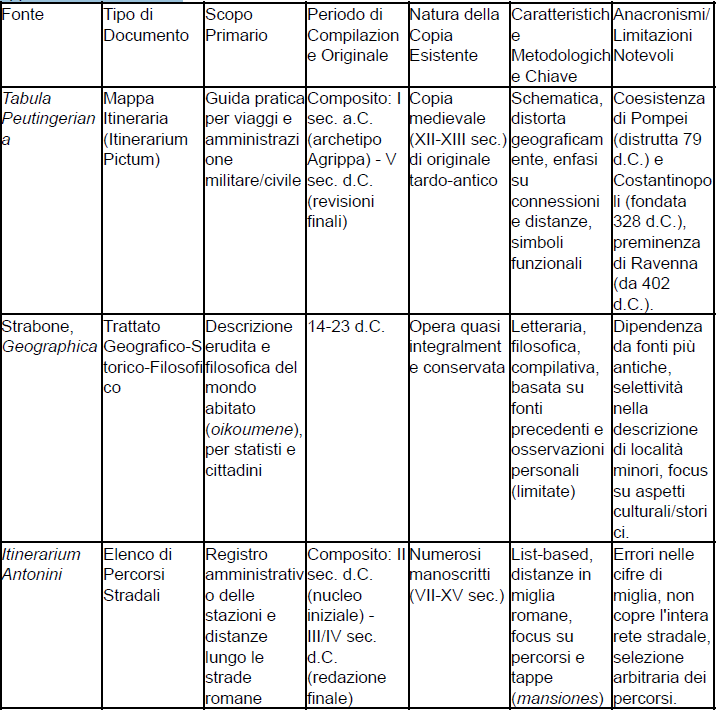

II. Comprendere la Natura e lo Scopo delle Fonti Primarie

La ricostruzione della geografia storica romana si basa su un corpus di documenti antichi che, sebbene inestimabili, richiedono un'attenta interpretazione. La loro natura e il loro scopo distinti sono fondamentali per risolvere le apparenti contraddizioni.

2.1 La Tabula Peutingeriana: un Itinerarium Pictum Schematizzato

La Tabula Peutingeriana (TP) non è una mappa geograficamente accurata nel senso moderno del termine, bensì un itinerarium pictum, ovvero una mappa stradale schematica. La sua funzione primaria era eminentemente pratica: fornire una panoramica della vasta rete stradale dell'Impero Romano, indicando le connessioni tra le città e le distanze tra le tappe. Per raggiungere questo obiettivo, la mappa distorce significativamente le masse terrestri, in particolare nella direzione est-ovest. Il documento registra ben 555 città e 3.500 altri toponimi, spesso accompagnati da "vignette" o simboli funzionali che indicano caratteristiche specifiche come torri gemelle, terme, templi, porti o persino gallerie stradali. Questa rappresentazione visiva, pur non rispettando le proporzioni geografiche, era altamente efficace per la pianificazione di itinerari e per la navigazione lungo le vie di comunicazione.

La Tabula giunta fino a noi è una copia medievale, realizzata tra il XII e il XIII secolo (forse da un monaco di Colmar o dell'abbazia di Reichenau), di un originale tardo-antico risalente probabilmente al IV o all'inizio del V secolo d.C.. L'archetipo più antico della mappa potrebbe risalire addirittura a una carta di Marco Vipsanio Agrippa, databile al I secolo a.C.. Questa complessa stratificazione di informazioni geografiche accumulate nel corso di diversi secoli si manifesta attraverso la presenza di anacronismi evidenti. Ad esempio, la mappa include Costantinopoli, fondata nel 328 d.C., e mostra la preminenza di Ravenna, divenuta sede dell'Impero Romano d'Occidente dal 402 al 476 d.C.; tuttavia, include anche Pompei, città distrutta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e mai ricostruita, e città della Germania Inferiore abbandonate all'inizio del V secolo. Le diverse unità di misura delle distanze, come le miglia romane e le leghe galliche, rafforzano l'ipotesi di molteplici fonti sottostanti. Le apparenti "mancanze di aggiornamento" non sono semplici errori o omissioni, ma piuttosto il risultato di una compilazione intenzionale e pratica di tutti i dati stradali disponibili attraverso i secoli, indicando un approccio utilitaristico alla cartografia.

2.2 L'Itinerarium Antonini e Altri Itinerari: Elenchi Testuali di Mansiones

L'Itinerarium Antonini Augusti (IA), insieme all'Anonimo Ravennate e a Guidone Geographus, sono principalmente elenchi testuali di percorsi stradali (itinera) che indicano località intermedie (mansiones) e distanze. Questi itinerari si concentravano sulla fornitura di servizi essenziali per i viaggiatori e il cursus publicus (il sistema postale imperiale). Una mansio era una stazione di posta ufficiale lungo una strada romana, distinta da un generico "insediamento".

L'IA è convenzionalmente datato al III secolo d.C., con una compilazione finale probabilmente all'inizio del IV secolo d.C., incorporando informazioni raccolte nel corso di un lungo periodo. Gli studi indicano che le cifre relative alle distanze possono essere imprecise, spesso derivate da stime piuttosto che da misurazioni esatte. Gli errori di trasmissione, sebbene presenti, sono considerati meno significativi rispetto alle potenziali imprecisioni nella compilazione originale. A differenza della TP, che è una mappa visiva e schematica, gli Itineraria sono elenchi testuali che si concentrano su queste tappe funzionali. La differenza tra la TP e l'IA risiede nella loro presentazione e nel loro scopo: l'IA si concentra su punti di sosta specifici e funzionali (le mansiones), mentre la TP indica insediamenti più generici. Questa distinzione è cruciale per comprendere perché "Sublubatia" nella TP e "Sub Lupatia" nell'IA possano apparire con una precisione geografica diversa rispetto all'attuale Santeramo. La diversa natura dei documenti implica che una mansio potrebbe essere stata situata leggermente al di fuori del centro abitato principale, lungo l'allineamento della strada, per servire al meglio le esigenze del cursus publicus.

2.3 La Geographica di Strabone: un Resoconto Filosofico e Descrittivo

La Geographica di Strabone, composta tra il 14 e il 23 d.C., è un'opera monumentale in diciassette libri di argomento storico-geografico. Strabone concepiva la geografia come una disciplina filosofica, con l'obiettivo di fornire una descrizione completa dell'oikoumene (il mondo abitato), piuttosto che un elenco itinerario preciso. La sua metodologia prevedeva la sintesi di una vasta quantità di informazioni provenienti da autori precedenti, tra cui Omero, Polibio, Posidonio, Eratostene e Artemidoro. Egli stesso affermava di non voler esaminare "così estesamente cose che sono passate, ma limitarmi semplicemente a parlare in dettaglio lo stato attuale delle cose". Questa selettività è una caratteristica intrinseca del suo genere letterario e non implica una lacuna nelle sue fonti.

Per quanto riguarda la "via istmica", Strabone menziona un istmo in relazione a Oria: "ἐπὶ δὲ τῷ ἰσθμῷ μέσῳ Οὐρία" (sull'istmo al centro è Oria). Questa località si trova nella penisola salentina, ben a sud della linea Silvium-Sublubatia-Norbe, che si colloca nella Peucezia centrale. Ciò suggerisce che Strabone si riferisca a un diverso contesto geografico, ovvero lo stretto passaggio che collega le coste ionica e adriatica del Salento, un punto strategicamente importante. La sua opera, quindi, non fornisce dettagli granulari sulle località minori o sulle mansiones, a meno che non avessero un particolare significato storico o mitologico.

III. L'Identità Unificata: Santeramo in Colle come Sublubatia/Sublupatia

L'elemento centrale per risolvere le apparenti discrepanze è riconoscere che "Sublubatia" (nella Tabula Peutingeriana) e "Sub Lupatia" (negli Itineraria Antonini, Anonimo Ravennate e Guidone Geographus) si riferiscono alla stessa identica località: l'attuale Santeramo in Colle. Le variazioni nel nome sono attribuibili a differenze linguistiche, trascrizioni e tradizioni documentarie succedutesi nel corso dei secoli. La corrispondenza è ulteriormente supportata dagli elenchi dell'Anonimo Ravennate e di Guidone Geographus, che riportano "Lupitia" o "Lupicia", confermando la medesima località "Lupatia" dell'IA.

La distinzione tra "insediamento" e "mansio" nelle due fonti riflette le diverse nature dei documenti stessi e non una dualità del luogo. La Tabula Peutingeriana, con il suo approccio visivo e schematico, utilizza il termine generico "insediamento" per indicare un centro abitato (città o villaggio) lungo un percorso. Al contrario, gli Itineraria, essendo elenchi testuali focalizzati sulla funzionalità, specificano "mansio" per una stazione di posta ufficiale lungo una strada romana, che forniva servizi essenziali per i viaggiatori e il cursus publicus.

Santeramo in Colle (Sublubatia/Sublupatia) emerge, pertanto, come un nodo cruciale all'interno della rete viaria romana, ricoprendo ruoli distinti a seconda del contesto documentale. Era un centro abitato significativo ("insediamento") su una via interna regionale, come attestato dalla Tabula Peutingeriana, e al contempo una stazione di servizio ufficiale ("mansio") su una delle principali arterie imperiali, la Via Appia, come registrato nell'Itinerarium Antonini. Questa duplice funzione, lungi dal creare una contraddizione, evidenzia la versatilità e l'importanza strategica della località nel sistema di comunicazione romano.

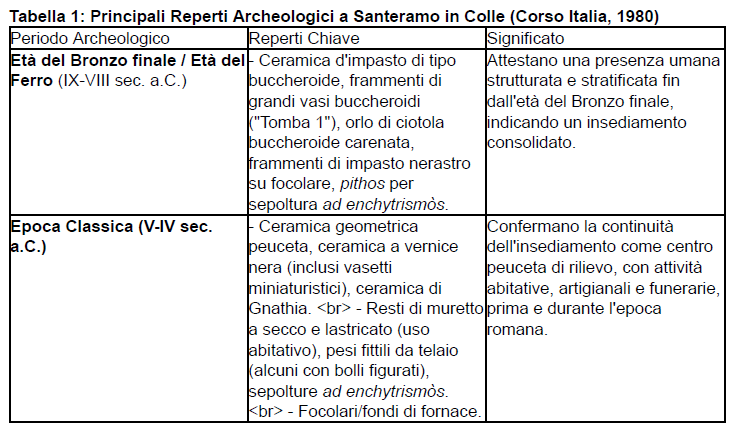

3.1 Evidenze Archeologiche: La Rilevanza Preromana e Romana di Santeramo

Le campagne di scavo condotte nel centro urbano di Santeramo in Colle (Corso Italia, 1980), già egnalate con Sopralluogo del 1969 e 1971, hanno portato alla luce resti significativi che attestano una frequentazione e un insediamento continuativo del sito ben prima dell'epoca romana, fornendo una solida base per la sua identificazione con Sublubatia/Sublupatia.

Le indagini hanno evidenziato due distinti livelli di insediamento sovrapposti:

- Età del Bronzo finale e del Ferro (IX - VIII sec. a.C.): Questa fase è caratterizzata dal ritrovamento di ceramica d'impasto di tipo buccheroide a circa 1,70 metri dal piano di campagna, indicativa di questa fase cronologica. Si segnalano frammenti di un grande vaso d'impasto buccheroide ("Tomba 1"), un grosso frammento di orlo di ciotola buccheroide carenata (datato all'età del Bronzo finale, precedente al livello del muro), e frammenti di impasto nerastro sopra un "focolare" o "fondo di fornace". È stato inoltre trovato un pithos d'impasto buccheroide contenente una sepoltura ad enchytrismòs (di bambini molto piccoli). Questi ritrovamenti indicano una presenza umana strutturata e consolidata in un periodo molto antico.

- Epoca Classica (V - IV sec. a.C.): Questa fase è documentata dalla presenza di ceramica geometrica peuceta, ceramica a vernice nera (inclusi vasetti miniaturistici) e ceramica di Gnathia, che suggeriscono interazioni culturali e una produzione locale. Sono stati identificati scarsi resti di strutture murarie, tra cui un muretto a secco e resti di un lastricato, con un consistente strato di crollo associato, probabilmente pertinenti a un ambiente abitativo. Significativi sono anche i pesi fittili da telaio, alcuni con bolli figurati (come una sfinge alata), rinvenuti addossati al muro, a testimonianza di attività artigianali.

Accanto a queste strutture, sono state scoperte ulteriori sepolture ad enchytrismòs.

La presenza di due "focolari" o "fondi di fornace" a diversi livelli suggerisce una continuità di attività domestiche o produttive nel sito. Questi elementi archeologici confermano una significativa e stratificata presenza preromana a Santeramo, rafforzando la sua identificazione come un importante centro abitato già nell'Età del Ferro e in epoca classica.

3.2 Corroborazione Toponomastica ed Idrologica

A rafforzare ulteriormente l'identificazione di Sublubatia con Santeramo in Colle, si può considerare l'analisi etimologica del toponimo in relazione al paesaggio circostante. Santeramo era anticamente circondata da una rete di laghi, oggi scomparsi, noti con nomi come Lagopalumbo, Lagolamandra, Lago Laguardia e Lagolopiro, inclusa la presenza del "Lago Lupito" e una "Quadriade Toponomastica Orientale" che forma un "Quadrangolo idronimico". Questa "costellazione idronimica" suggerisce che "Lupatia" o "Lubatia" possano avere radici idronomiche. Si può confrontare con il fiume Lab (antico nome illirico del fiume Ljubljanica in Slovenia) o con il tema preindoeuropeo lub-/lab- che significa "acqua" o "palude". In tal senso, Lupiae (l'antica Lecce) era situata vicino alla palude Lupia (oggi Idume), e Sub-lubatia potrebbe significare "sotto la zona lacustre/paludosa", avvalorando l'origine "acquatica" del nome antico in riferimento al paesaggio d'acqua che caratterizzava l'area di Santeramo.

La combinazione delle evidenze archeologiche e dell'analisi toponomastica fornisce un quadro coerente che supporta l'identificazione di Santeramo in Colle come l'unica e medesima località anticamente nota come Sublubatia/Sublupatia.

3.3. Il Contributo del Geologo Franco Cardinale e le Osservazioni di Luigi Granata sull’Antichissimo Lago di Santeramo.

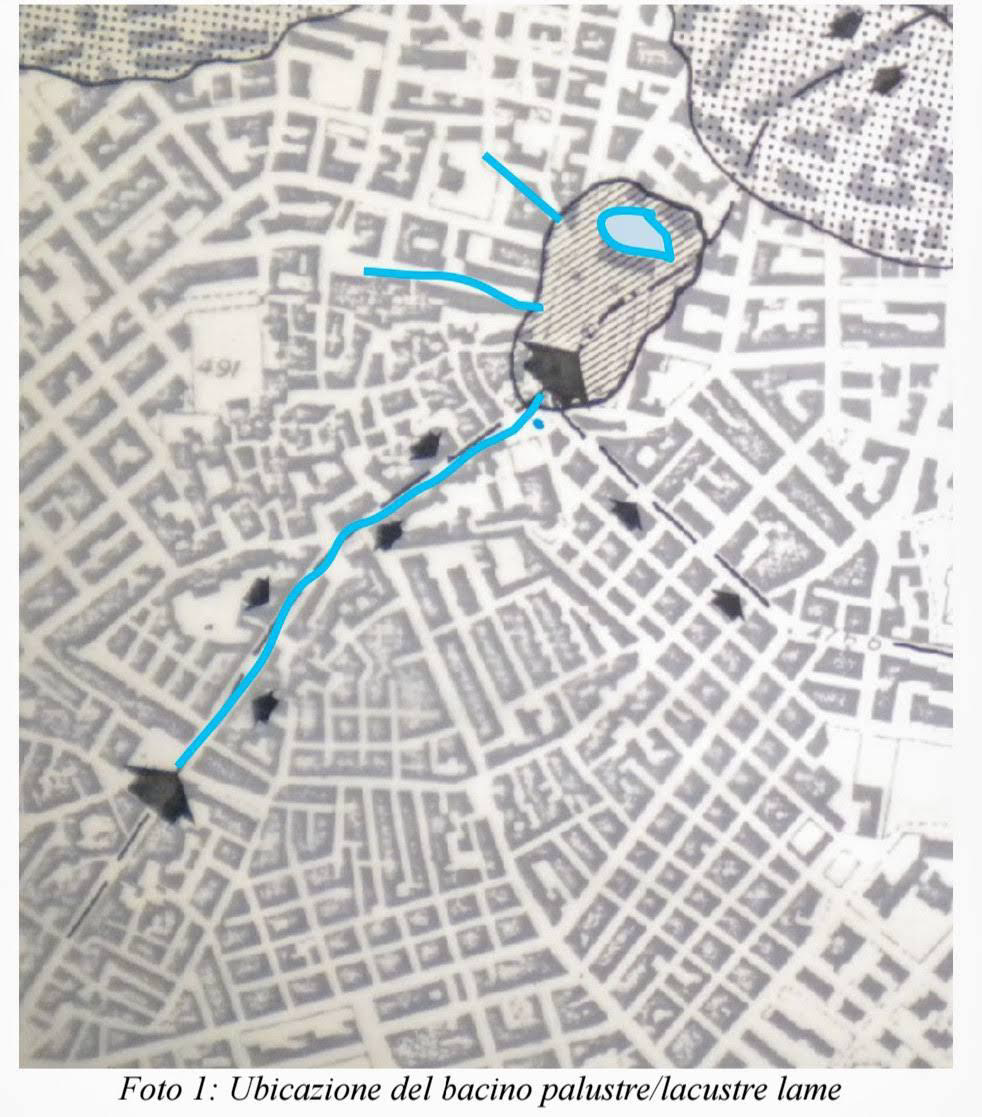

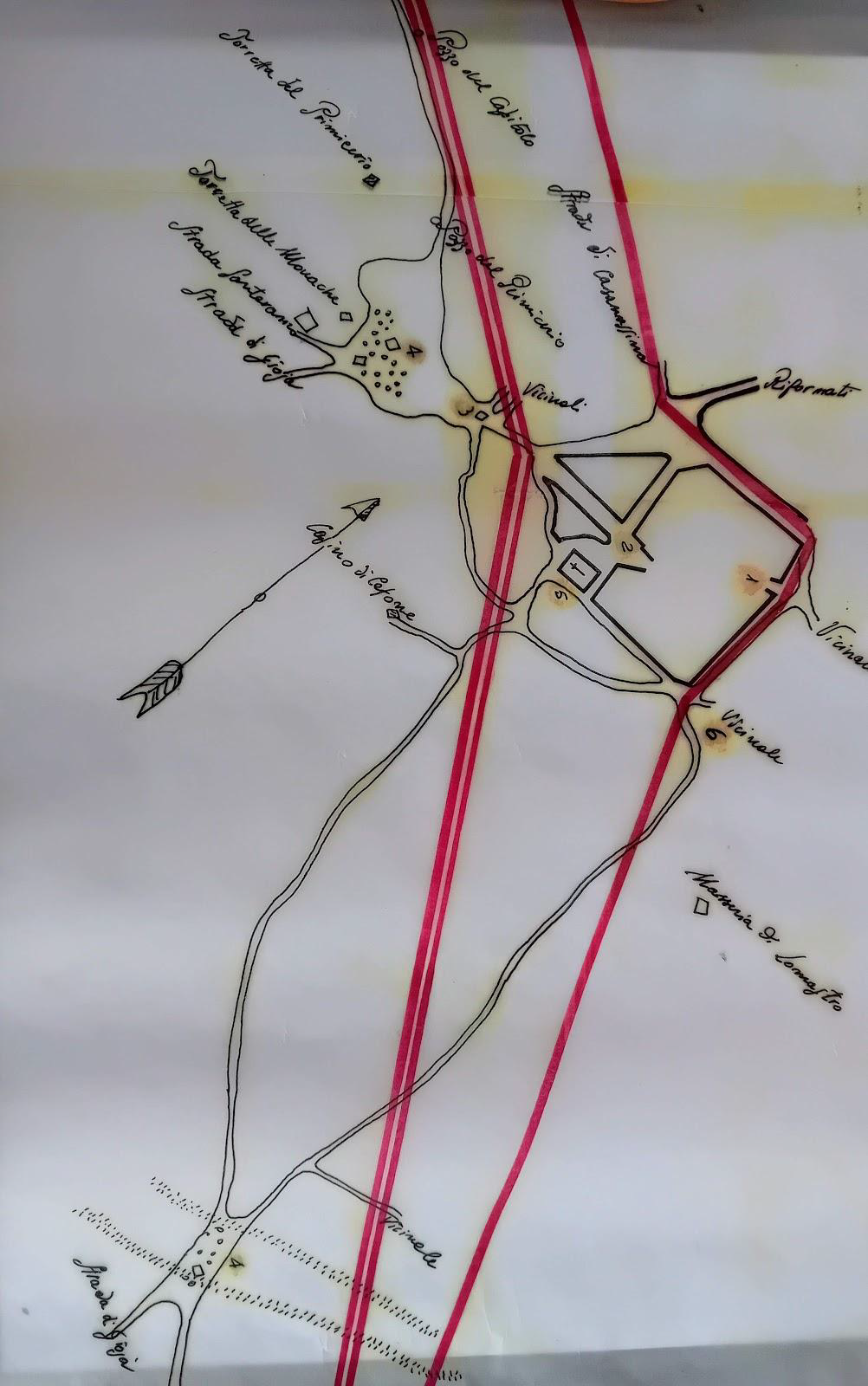

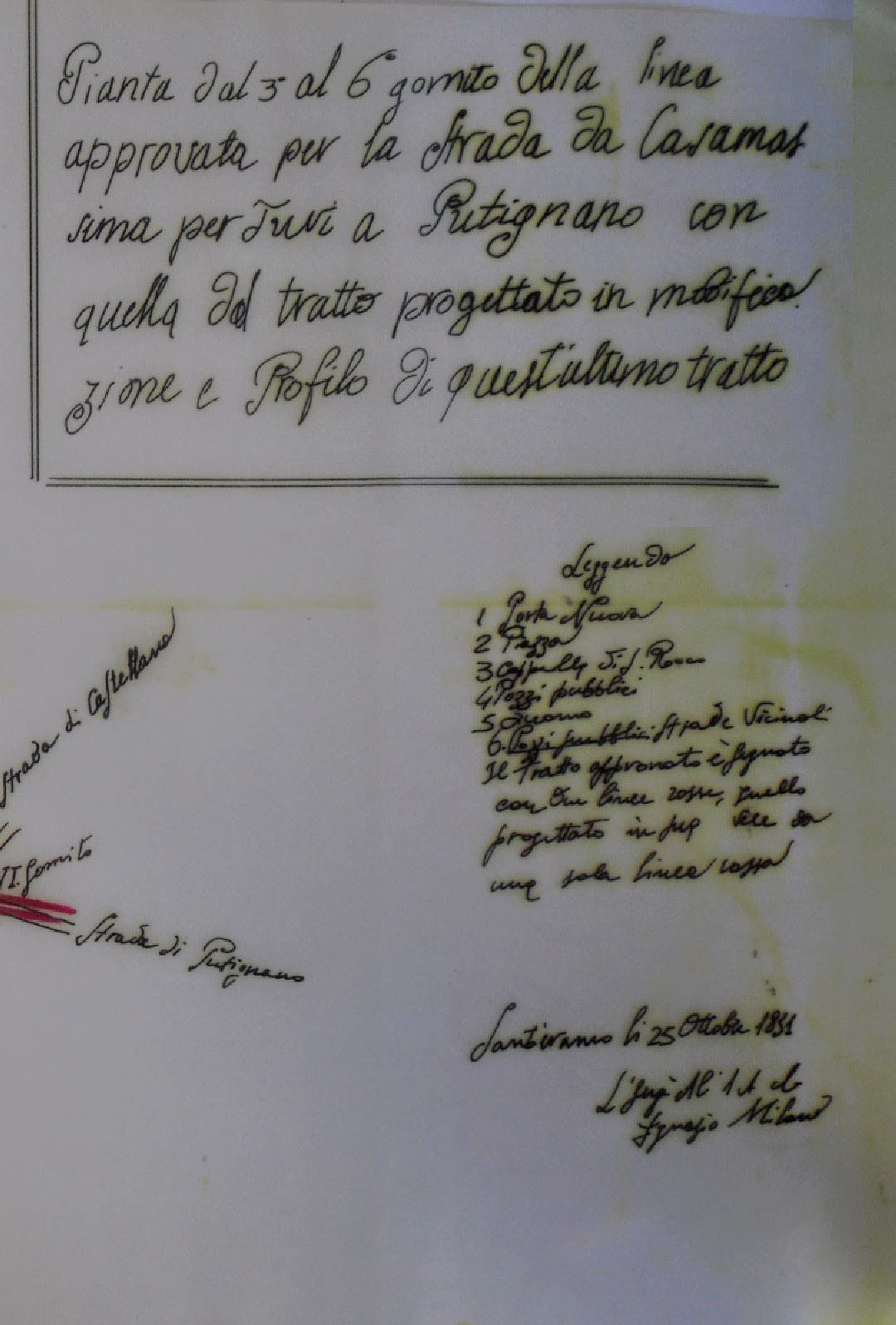

Fig.A

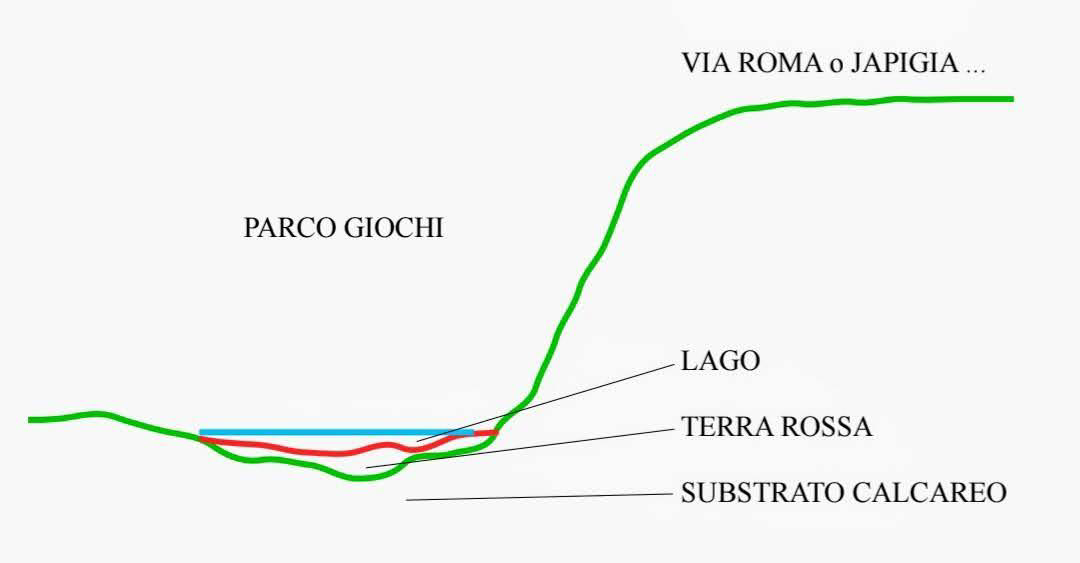

Fig. B

Fig. C

A ulteriore corroborazione delle evidenze toponomastiche e idrologiche, lo studio del geologo Franco Cardinale fornisce dettagli cruciali dell'esistenza di un antichissimo lago adiacente al nucleo di Santeramo in Colle. Le sue indagini geologiche, basate anche su una perforazione effettuata per la ristrutturazione dell'ex-Enal (in prossimità dell'attuale villa comunale), hanno rivelato la presenza di questo bacino lacustre/palustre.

Secondo Cardinale, l'antico lago vero e proprio doveva esistere dove oggi si trova il parco giochi La perforazione ha evidenziato, sotto una coltre di sedimenti detritici spessi circa 13 metri, un potente strato di "terre rosse", ovvero depositi limoso-argillosi rossastri impermeabili, che costituivano il fondo di questo laghetto. Cardinale esclude un'origine carsica, data l'assenza di doline o inghiottitoi nella zona, e ne attribuisce l'origine a fattori geomorfologici. Durante il periodo di massima ingressione marina nel Pliocene, l'area di Santeramo si trovava all'estremità sud-orientale di una grande isola, la Murgia Alta. Una scarpata a quota 465 metri, che corre intorno alla periferia di Santeramo, costituiva il margine roccioso di questa isola.

È presumibile che la zona del parco giochi fosse ubicata allo sbocco di più "lame" (antichi canali o impluvi, come Via Roma, Via Japigia, Corso Italia, Via Lifondi) e che l'accumulo di abbondante terra rossa impermeabile in questa zona depressa sia stata la condizione favorevole per la nascita del lago. I muretti di contenimento e/o sbarramenti sub-trasversali al corso d'acqua, realizzati nel tratto vallivo di queste lame, avevano la funzione di convogliare le acque in un sistema di cisterne interrate profonde circa 6 metri, i cui sedimenti argillosi finissimi sono stati rinvenuti durante la perforazione legata allo scavo del 1980.

Queste osservazioni geologiche trovano un riscontro nelle testimonianze storiche. Luigi Granata, nella sua pubblicazione "Economia rustica per lo Regno di Napoli" del 1830, fa riferimento a un lago "senza nome" e "poco considerevole" adiacente al nucleo di Santeramo. La descrizione di Granata come "poco considerevole" nel 1830 è significativa, poiché suggerisce che il lago si era già notevolmente ridotto di dimensioni rispetto alla sua estensione originaria. Questa riduzione progressiva, dovuta probabilmente a processi naturali di interramento e/o a interventi antropici, ha portato alla sua bonifica definitiva verso la fine dell'Ottocento per fare spazio agli attuali giardini pubblici.

Questo studio geologico e le testimonianze storiche confermano in modo tangibile la presenza di un significativo corpo idrico nelle immediate vicinanze dell'antico insediamento di Santeramo, fornendo una base scientifica all'interpretazione toponomastica di "Lupatia/Lubatia" come "sotto la zona lacustre/paludosa". La disponibilità di acqua, come già sottolineato, era un fattore determinante per l'insediamento umano e lo sviluppo delle vie di comunicazione, rafforzando ulteriormente il ruolo strategico di Santeramo come nodo cruciale nella rete antica.

IV. Il Cippo Funerario Romano: Una Testimonianza Viaria e il Suo Contesto

La mia scoperta fortuita di un cippo funerario di epoca romana a Santeramo in Colle, abbandonato da oltre 40 anni sul ciglio della strada, offre un'ulteriore, tangibile testimonianza

della complessa rete viaria e della presenza umana antica nel territorio.

Il cippo presenta una forma parallelepipeda, comune per questo tipo di manufatto, ed è realizzato in pietra calcarea, materiale facilmente reperibile nella zona. Le sue dimensioni sono di circa 1 metro per 80 cm. La superficie appare piuttosto erosa e danneggiata, suggerendo una prolungata esposizione agli agenti atmosferici. Un'osservazione più attenta rivela che potrebbero trattarsi di due manufatti sovrapposti, dato che le cornici non corrispondono. Il secondo manufatto, quello inferiore, presenta una cornice che suggerisce l'applicazione di una lastra marmorea, forse con un'iscrizione, ora illeggibile a causa dell'erosione. È possibile che il manufatto inferiore sia un elemento architettonico più antico, riutilizzato come base per il cippo.

Lo studioso Federico Uncini, interpellato in merito, ha commentato: "Osservando le due foto la superficie del manufatto è molto corrosa che non permette di rilevare nessuna iscrizione. Con forte zoom sembrano due manufatti in quanto le cornici non corrispondono. Il secondo presenta una cornice che sembra ci sia stato applicata una lastra marmorea, forse con un'iscrizione. Escluderei un cippo di confine (fines) di epoca romana, forse sono manufatti lapidei a ricordo di qualche personaggio di epoca antica anche romana. Vicino esisteva strade importanti??"

Alla domanda conclusiva del Professor Uncini, si può rispondere affermativamente: il cippo si trova sulla strada ex SS 271 Santeramo-Matera, un'arteria moderna che interseca l'Appia antica. Nello specifico, il cippo è localizzato a circa 1,5 km dalla Via Appia.

Questa vicinanza solleva interrogativi sulla sua collocazione originaria: il cippo era in situ, ovvero posizionato lì fin dall'antichità per indicare qualcosa (ad esempio, una sepoltura o un punto di riferimento lungo una via), oppure è stato spostato (ex situ) da un'altra area?

Se si ammette che il cippo fosse in situ e considerando la sua posizione sulla strada che collega Santeramo (Sublubatia) e interseca la Via Appia, si può ipotizzare che l'area di ritrovamento fosse strettamente correlata alla mansio di Sublupatia. La mansio, come stazione di posta ufficiale, era un punto funzionale lungo la Via Appia, e la strada su cui si trova il cippo potrebbe essere stata una via di collegamento diretta tra il nucleo abitato di Santeramo (Sublubatia) e la mansio (Sublupatia) sulla Via Appia. In questo scenario, il cippo potrebbe aver avuto una funzione di indicazione o commemorazione proprio in relazione a questo snodo viario. Nonostante il Professor Uncini escluda che si tratti di un cippo di confine (fines), la sua presenza così prossima a un'arteria di tale importanza suggerisce un legame diretto con la viabilità antica. Potrebbe essere stato un monumento funerario posto lungo la Via Appia stessa o lungo una via secondaria di collegamento, o ancora un indicatore di proprietà terriera in un'area di intensa frequentazione. La possibilità che sia stato spostato non può essere esclusa, data la sua condizione di abbandono e la corrosione, ma anche in tal caso, la sua provenienza originaria sarebbe stata probabilmente da un contesto archeologico rilevante, data la ricchezza di testimonianze antiche nel territorio di Santeramo. Ulteriori indagini archeologiche mirate nell'area di ritrovamento sarebbero fondamentali per chiarire la sua natura e funzione originaria, fornendo preziose informazioni sull'organizzazione del territorio e sulle pratiche funerarie delle comunità antiche.

V. Contributi Archeologici e Storici a Santeramo. Il Sopralluogo del 1969: Una Precedente Conferma della Santeramo Preromana

La relazione del novembre 1969, redatta dal Dott. Giuseppe Andreassi e basata su un sopralluogo effettuato l'8 settembre 1969, rappresenta una testimonianza fondamentale e

precedente allo scavo del 1980, che conferma ulteriormente la rilevanza archeologica di Santeramo in Colle in epoca preromana.

Il sopralluogo fu condotto in seguito a una segnalazione dell'Avv. Vito Tangorra e si concentrò su due aree principali: un piccolo appezzamento di terreno di proprietà Scuro in Via U. Foscolo, quasi ad angolo con Via Carmine (adiacente alle mura dell'ex convento dei Benedettini), e una zona contigua in Largo Piazzolla, presso il palazzo della famiglia Giandomenico.

Le indagini, sebbene non scavi stratigrafici completi, rivelarono la presenza diffusa di frammenti fittili, particolarmente numerosi nel terreno di risulta delle fosse scavate per le fondazioni di un nuovo edificio. I reperti raccolti e conservati presso il Museo di Bari includono:

- Punto A (proprietà Scuro): Un peso da telaio tronco-piramidale, nove frammenti di vasi a vernice nera (di qualità variabile, con orli e anse), undici frammenti di vasi di tipo indigeno con decorazione lineare o vegetale (inclusi un orlo con cordone per coperchio e un frammento di cratere con ramo di lauro), e circa cinquanta frammenti di vasi d'uso comune (acromi o d'impasto, alcuni di tipo preistorico, con anse, profili irregolari, fondi piani e frammenti di pithos). Furono trovati anche sei frammenti di tegole.

- Punto B (proprietà Scuro): Nove frammenti di vasi a vernice nera, sei frammenti di vasi di tipo indigeno (incluso un fondo di skyphos), oltre venti frammenti di vasi d'uso comune (acromi o d'impasto, spesso con segni di bruciato), e sei frammenti di tegole.

- Largo Piazzolla (proprietà Giandomenico): Sette frammenti di vasi (quattro a vernice nera, tre d'impasto), simili a quelli della proprietà Scuro. Inoltre, nel salone del palazzo Giandomenico erano conservati circa dieci piccoli vasi apuli a figure rosse e di tipo Gnathia, rinvenuti dal padre dell'ultima erede nell'orto del palazzo agli inizi del secolo, con possibile provenienza tombale.

La cronologia dei frammenti raccolti è stata stimata tra la metà del IV secolo e la fine del III secolo a.C., sebbene alcuni elementi d'impasto potessero essere più antichi ("sembra preistorico"). La prevalenza di piccoli frammenti, di vasi d'uso comune e di tegole, unita alla scarsità di tracce di strutture tombali, portò Andreassi a concludere che l'area fosse una zona di abitato e non una necropoli. La presenza di frammenti di ossa umane fu interpretata come sepolture sconvolte più tardi, forse in relazione con l'attiguo convento.

Questa relazione del 1969 è di cruciale importanza perché, pur essendo un sopralluogo preliminare, fornisce una conferma indipendente e precedente allo scavo sistematico del 1980 sull'esistenza di un insediamento preromano significativo a Santeramo. I reperti descritti, in particolare la ceramica peuceta e di Gnathia, rafforzano l'identificazione di Santeramo come un centro abitato attivo e culturalmente connesso già in epoca classica ed ellenistica, ben prima dell'influenza romana. La sua vicinanza all'area dello scavo del 1980 (Corso Italia) suggerisce una continuità e un'estensione dell'insediamento antico nel cuore dell'attuale centro urbano.

(Documentazione relativa al territorio di competenza della SABAP-BA, consultata presso l’Archivio della SABAP-BR-LE-TA)

VI Decostruire i Percorsi: Il Duplice Ruolo di Santeramo come Snodo Viario

La chiave per risolvere la "confusione" sulla posizione di Sublubatia/Sublupatia risiede nella comprensione del suo ruolo come snodo cruciale all'interno di sistemi stradali distinti, ciascuno documentato da fonti con scopi e metodologie proprie.

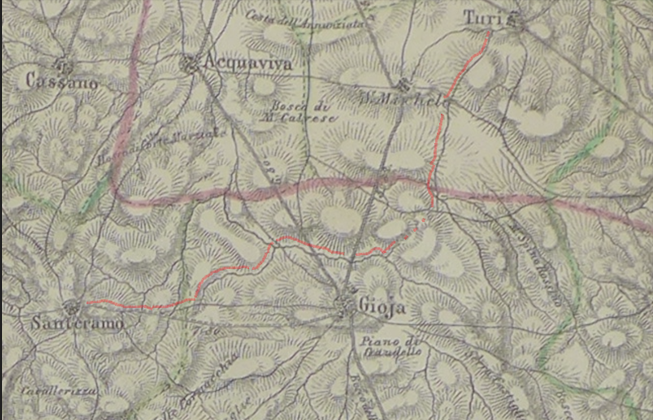

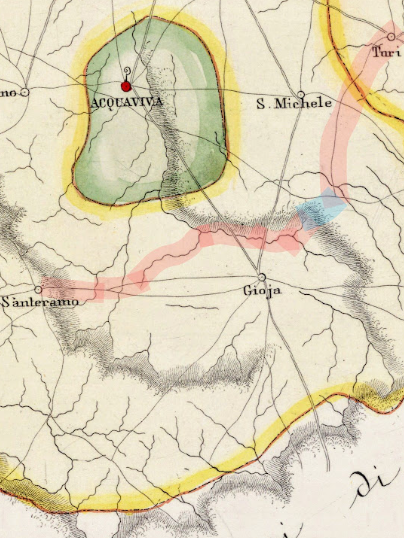

6.1 Il Percorso Interno Peucezio (Tabula Peutingeriana: Silvium-Sublubatia-Norbe)

La Tabula Peutingeriana riporta esplicitamente un tracciato che collega Silvium a Sublubatia e poi a Norbe. Le distanze indicate sono circa 25 miglia romane (circa 41 km) da Silutium (identificata con Silvium, vicino a Gravina in Puglia) a Sublubatia (l'attuale Santeramo), e circa 20 miglia romane (circa 33 km) da Sublubatia a Norbe (identificata con Conversano). Questa identificazione di Sublubatia con l'attuale Santeramo in Colle è fortemente supportata dalle evidenze cartografiche, dalle considerazioni geografiche e dalle scoperte archeologiche nel centro urbano.

Il punto fondamentale è che la Tabula Peutingeriana stessa dichiara esplicitamente che questo percorso non è la Via Appia. Si tratta, invece, di una via interna, trasversale, della Peucezia, la cui esistenza è supportata da cartografie del XIX secolo che mostrano un collegamento diretto tra Santeramo e Turi (fig.2) e da studi moderni che individuano una "via istmica" passante per Conversano e Turi. La TP, come itinerarium pictum, prioritizza la chiarezza del percorso e la

connettività, utilizzando indicatori generali per le località abitate. La sua natura composita, che include dati di diverse epoche, le permette di registrare una rete stradale forse più antica o di carattere regionale, distinta dalle grandi viae publicae imperiali. La presenza di Santeramo su questo percorso interno, quindi, non contraddice la sua associazione con la Via Appia, ma la colloca in un contesto viario differente.

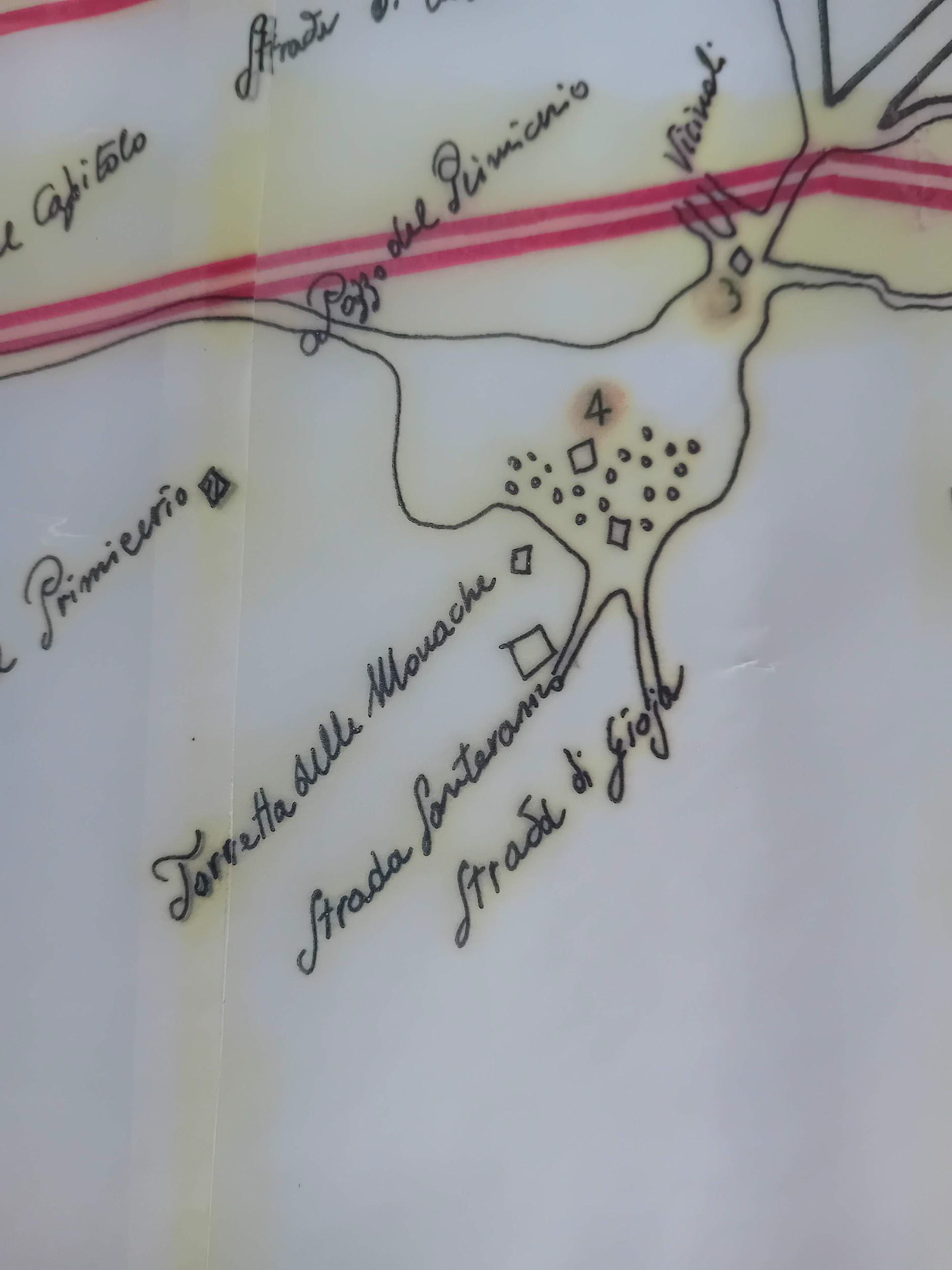

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 2 - Strada Santeramo - collegamento diretto tra TURI e SANTERAMO (senza passare ne’ da Gioia del Colle ne’ da San Michele), come da progetto del 25 dicembre 1831

Fig. 3 Collegamento diretto tra Gravina in Puglia e Santeramo (senza passare da Altamura)

Fig. 4 - tracciato che riprendera’ Meluta D. Marin nel convegno “Via della Magna Grecia, spiegato appresso.

Fig.4 collegamento Santeramo - Turi (Cartografia del Regno di Napoli e Sicilia 1821-26). L’antico percorso interno NON passa né da San Michele né da Gioia del Colle.

Fig. 5 - Cartografia del 1854 di Benedetto Marzolla - in rosso l’ipotetica strada Santeramo - Turi

Fig. 6 - Cartografia di Petri Girolamo del 1858 estratta dall Atlante del Regno di Napoli

6.2 Antico percorso viario o curve di livello

Il percorso evidenziato in rosso, con interruzione in celeste, non sono curve di livello, per assenza di quota Altimetrica (nessun numero associato ai segni es. 200 m, ecc.) ma bensì un antico percorso viario, conservato nella viabilità moderna. Le curve di livello in Italia, appaiono dopo l’Unità soprattutto nelle carte dell’ IGM (Istituto Geografico Militare) dal 1870 in poi.

Le carte Borboniche e preunitarie, non presentano curve di livello ma icone di monti o colline, eventualmente, con ombreggiature (come si nota nella cartografia in esame).

6.3 Analisi del Passaggio a pag. 88 (intervento di Meluta D. Marin) Atti del Convegno - “Vie della Magna Grecia” del 1962

Nel suo intervento, Meluta D. Marin, pur concentrandosi sulla Daunia, fa un'osservazione cruciale che si collega direttamente al suo studio. A pagina 88, ella afferma: "Teniamo ancora conto che questa strada Taranto-Sidion (Silvium) veniva ad incrociarsi con un’altra arteria principale a cui accennava il prof. Degrassi, la quale da Polignano (Neapolis?), attraverso Conversano (Norba), Turi, il centro di Monte Sannace, Santeramo — dove è stato trovato materiale peuceta — il grande centro di Altamura e Silvium si addentra nella Lucania verso la Serra di Vaglio.

Era anche questa una grande mulattiera che permetteva alle genti dell’interno di spingersi verso la pianura e verso l’Adriatico, una delle grandi vie trasversali della regione apulo-lucana."

Conclusioni: l'autrice, Meluta D. Marin, in questo passaggio sta indirettamente ma chiaramente tracciando il percorso "Silvium-Sublubatia-Norbe", spiegandolo al contrario e inserendolo in un contesto più ampio.

Ecco perché:

1. Riconoscimento del Percorso: Marin descrive una "arteria principale" che include esplicitamente la sequenza: ○ Conversano (Norba) ○ Turi ○ Santeramo (con la nota "dove è stato trovato materiale peuceta", che rafforza l'identificazione con l'antica Sublubatia/Sub Lupatia) ○ Altamura ○ Silvium (Gravina)

2. Natura del Percorso: L'autrice la definisce una "grande mulattiera" e "una delle grandi vie trasversali della regione apulo-lucana". Questo si allinea perfettamente con la tesi di una "via interna" o "istmica" che attraversa la Murgia, distinta dalle grandi vie consolari romane come la Via Appia.

3. Connessione con Strabone e la Tabula Peutingeriana: ○ La descrizione di Marin di una "grande mulattiera" trasversale si collega al concetto di "vie interne" menzionate da Strabone, che erano percorsi locali e necessari per la connettività della Peucezia. ○ Il fatto che questa "mulattiera" colleghi direttamente Silvium, Santeramo e Conversano (Norbe) è una forte conferma testuale del tracciato della Tabula Peutingeriana "Silvium-Sublubatia-Norbe", interpretato come una via interna.

In sintesi, il passaggio di Meluta D. Marin a pagina 88 degli Atti del Convegno fornisce un'ulteriore e significativa prova testuale a supporto della tesi in questione. L'autrice, pur non citando direttamente la Tabula Peutingeriana in questo specifico punto, descrive un percorso che include i nodi chiave dello studio (Silvium, Santeramo, Turi, Conversano) e ne sottolinea la natura di "grande via trasversale" preromana, che i Romani avrebbero poi potuto ripristinare o sfruttare.

6.4 La “Mulattiera” nel Resoconto di Meluta D. Marin: Un’Arteria Preromana - La Descrizione di Meluta D. Marin e la Sua Rilevanza

Meluta D. Marin, nel suo contributo al secondo Convegno sulla Magna Grecia, descrive esplicitamente una "grande mulattiera" (grande via mulattiera) che attraversava l'entroterra pugliese, sottolineandone il ruolo cruciale nelle comunicazioni regionali. Questa via era fondamentale per collegare le "genti dell’interno" con "la pianura e l’Adriatico", indicando una funzione vitale per gli scambi e i movimenti di popolazione. La descrizione di Marin di questa "mulattiera" come una "grande via trasversale" suggerisce una funzione che andava ben oltre il semplice transito locale. La menzione delle "popolazioni dell'interno" che la utilizzavano per raggiungere "la pianura e l'Adriatico" implica un ruolo significativo nel commercio e nell'accesso alle risorse. Questo si collega alle osservazioni di Giuseppe Lugli riguardo alle "vie pastorizie" o "tratturi" , essenziali per la transumanza stagionale del bestiame, un'attività economica prevalente nell'antica Apulia. Dinu Adamesteanu, inoltre, ha evidenziato come gli antichi insediamenti nel Foggiano fossero strategicamente posizionati lungo questi "tratturi" e i corsi d'acqua (da notare che lungo il tratto di Santeramo verso Turi, erano presenti i laghi: Lago Palumbo, Lago laguardia, lago meandra e Lago Lupito), fungendo da "vie di movimenti" tra diverse zone geografiche. Pertanto, la "mulattiera" non era semplicemente un tracciato fisico, ma un'arteria vitale profondamente radicata nel tessuto socio-economico della regione, supportando attività come la transumanza e il commercio regionale. La sua esistenza riflette una rete di comunicazione e scambio sofisticata, sebbene non di matrice romana, plasmata dalle esigenze locali e adattata al paesaggio naturale.

Fig. 7

VII. Interpretazione delle Evidenze Cartografiche: Il Tratto "Tortuoso" e la Natura delle Vie Antiche

La Mappa di "Petri Girolamo" e il Tratto "Tortuoso"

L'osservazione di una sezione "tortuosa" Fig. 7 (evidenziata in celeste) sulla mappa di "Petri Girolamo", in contrasto con tratti più rettilinei (in rosso), offre un'importante indicazione visiva sulla natura delle vie antiche. Sebbene la figura di "Petri Girolamo" non sia dettagliata negli estratti, il contesto delle discussioni sulla cartografia storica fornisce elementi essenziali per l'interpretazione. Dinu Adamesteanu sottolinea che le mappe più antiche, come quelle dell'Istituto Geografico Militare (IGM) del 1926 (basate su rilievi del 1911), "mostrano tratturi che sono completamente sconosciuti nelle nuove edizioni". Queste mappe più datate spesso conservano le tracce di percorsi antichi che sono stati successivamente cancellati dalle moderne riforme agrarie o dallo sviluppo urbano.

La presenza di cartografi come Benedetto Marzolla (1801–1858), autore di mappe e atlanti dettagliati del Regno delle Due Sicilie nel XIX secolo, suggerisce la probabilità che le cartografie di quel periodo raffigurassero il paesaggio prima delle grandi trasformazioni infrastrutturali moderne, preservando così la "tortuosità" dei percorsi più antichi. La specifica osservazione di sezioni "tortuose" (celeste) rispetto a quelle "più rettilinee" (rosso) su una mappa di "Petri Girolamo" rappresenta una distinzione visiva diretta tra percorsi antichi, sviluppatisi organicamente, e quelli successivi, frutto di ingegneria. L'affermazione di Adamesteanu riguardo alle mappe IGM più datate, che mostrano "tratturi" assenti nelle edizioni più recenti , fornisce un parallelo significativo, suggerendo che una mappa del periodo di "Petri Girolamo" avrebbe similmente raffigurato queste vie più sinuose. Questo porta a considerare la "tortuosità" non come un errore, ma come una rappresentazione fedele di un'autentica "mulattiera" antica, che si adattava naturalmente al terreno, in contrasto con la linearità spesso caratteristica delle strade romane.

7.1 Caratteristiche delle "Mulattiere" e dei "Tratturi" in Contrasto con le Strade Romane

Le vie indigene, come le "mulattiere" e i "tratturi", erano tipicamente "strade o sentieri di terra battuta" , quindi non pavimentate e meno formalmente costruite rispetto alle strade romane. La loro progettazione era intrinsecamente adattiva al terreno naturale, aggirando gli ostacoli maggiori piuttosto che superarli con opere ingegneristiche. Ernst Kirsten rileva che le strade greche "utilizzavano piuttosto la configurazione naturale del terreno" e non erano "costruite" nel senso romano del termine.

Questi percorsi servivano a funzioni essenziali come il "commercio locale" , le "vie pastorizie" per la transumanza stagionale del bestiame , e il generale "movimento di genti". Bronislaw Bilinski contrappone esplicitamente le strade greche, che si adattavano al terreno per scopi commerciali, alle strade romane, che erano progettate per l'efficienza militare e amministrativa e risultavano spesso più rettilinee.

La "tortuosità" della "mulattiera", come da me evidenziato, è direttamente correlata alla sua progettazione funzionale. La combinazione della descrizione di Marin sullo scopo della mulattiera (connettere l'interno alla costa per persone e merci) con le osservazioni di Kirsten e Bilinski sulla costruzione delle strade greche e indigene (adattamento al terreno, non

ingegnerizzazione) permette di comprendere che la tortuosità è una caratteristica funzionale. Essa riflette una risposta pragmatica al paesaggio, consentendo pendenze più agevoli, accesso a punti d'acqua (Fig. 7 Areale limnonimi territorio di Santeramo) o l'aggiramento di aree impraticabili, come le "valli dei torrenti" che Kirsten nota essere "non percorribili neanche a piedi". Questa tortuosità, quindi, non è un difetto di progettazione, ma un segno di efficienza nel suo specifico contesto socio-economico e geografico.

Areale dei limnonimi, ovvero formazioni lacustri o specchi d'acqua lungo il tratto da Santeramo in direzione Turi (la Mulattiera antica)

7.2 Fondo Carafa-Caracciolo

Nel Fondo Caracciolo, un atto del 1841, sono citati : Lagopalumbo" e "Lagolamandra", entrambi parte di una "costellazione idronimica" più ampia che caratterizzava l'area di Santeramo in Colle, anticamente ricca di formazioni lacustri e paludose, oggi in gran parte scomparse. Questo implica che fossero nomi distinti per corpi d'acqua o aree umide vicine, all'interno dello stesso contesto idrologico. Tuttavia, il termine "mandra" è strettamente legato alla pastorizia e alla transumanza, attività economiche di fondamentale importanza nell'antica Apulia. È plausibile che un toponimo come "Lagolamandra" indicasse un lago o un'area umida associata a una "mandra" (un recinto per il bestiame o un gregge), evidenziando l'importanza di tali risorse idriche per le pratiche pastorali e i movimenti delle genti lungo le antiche vie, come le "mulattiere".

VIII. Analisi Integrata: La Mulattiera di Marin, i Limnonimi e il Ruolo Strategico Idrologico di Santeramo

L'analisi dell'intervento di Meluta D. Marin e delle evidenze toponomastiche e idrologiche rivela una profonda interconnessione tra le antiche "mulattiere" e il paesaggio acquatico, che ha plasmato il ruolo strategico di Santeramo in Colle. Marin descrive una "grande mulattiera" che attraversava l'entroterra pugliese, fungendo da "arteria vitale profondamente radicata nel tessuto socio-economico della regione". Questa via era cruciale per collegare le "genti dell'interno" con "la pianura e l'Adriatico", facilitando la transumanza stagionale del bestiame e il commercio regionale.

Dinu Adamesteanu ha ulteriormente evidenziato come gli antichi insediamenti fossero strategicamente posizionati lungo i "tratturi" e, in particolare, lungo i corsi d'acqua, fungendo da "vie di movimenti" tra diverse zone geografiche. Questa osservazione si lega direttamente all'identità idrologica di Santeramo. La località era anticamente circondata da una rete di laghi, oggi scomparsi, noti come Lagopalumbo, Lagolamandra, Lago Laguardia e Lagolopiro, inclusa la presenza del "Lago Lupito" e una "Quadriade Toponomastica Orientale" che forma un "Quadrangolo idronimico". Questa "costellazione idronimica" suggerisce che "Lupatia" o "Lubatia" possano avere radici idronomiche, derivando da un tema preindoeuropeo lub-/lab- che significa "acqua" o "palude".

Pertanto, "Sub-lubatia" potrebbe significare "sotto la zona lacustre/paludosa", avvalorando l'origine "acquatica" del nome antico in riferimento al paesaggio d'acqua che caratterizzava l'area di Santeramo. L'accesso a queste risorse idriche era fondamentale per le prime comunità e le economie pastorali, attirando naturalmente insediamenti e, di conseguenza, lo sviluppo di percorsi di collegamento. La "tortuosità" di queste mulattiere, visibile anche in cartografie storiche come quella di Petri Girolamo, non era un difetto, ma una caratteristica funzionale che permetteva di adattarsi al terreno, facilitando l'accesso a punti d'acqua e aggirando ostacoli.

Questa interazione tra la disponibilità di acqua, l'insediamento umano e lo sviluppo di percorsi organici dimostra che la "mulattiera" non era un semplice tracciato fisico, ma un'infrastruttura plasmata dalle esigenze umane e dalle caratteristiche naturali del paesaggio, che ha significativamente preceduto e successivamente influenzato lo sviluppo delle infrastrutture romane.

IX Il Contributo di Alessandra Liseno: Le Rivelazioni degli Scavi di Santeramo (1980)

Questo rapporto rende omaggio alla memoria e all'inestimabile contributo dell'archeologa Alessandra Liseno, la cui meticolosa ricerca e le cui pubblicazioni hanno gettato nuova luce sulla storia antica di Santeramo in Colle. In particolare, il suo lavoro basato sugli scavi condotti nel centro urbano di Santeramo (Corso Italia, 1980), dettagliato nella sua pubblicazione "Dalla Capanna la Casa - Dinamiche di Trasformazione nell’Italia Sud Orientale (VIII - V sec. a.C.)", ha fornito prove cruciali della continuità insediativa del sito ben prima dell'epoca romana, rafforzando la sua identificazione con le antiche Sublubatia/Sublupatia.

Le indagini archeologiche dirette dalla Soprintendenza e analizzate da Liseno hanno rivelato due distinti e sovrapposti livelli di insediamento, testimoniando una presenza umana strutturata

e consolidata nel corso dei millenni.

Il lavoro di Alessandra Liseno, attraverso l'analisi di questi reperti, ha fornito una validazione empirica dell'importanza storica di Santeramo, dimostrando una presenza umana continua fin da epoche molto antiche. I tipi specifici di ceramica e manufatti confermano la sua identità culturale e le attività economiche durante il periodo classico, rendendola un punto focale logico per le antiche vie. La sua ricerca ha contribuito in modo significativo a delineare il profilo di Santeramo come un centro peuceta di rilievo, la cui importanza strategica era organica e di lungo termine, ben prima dell'arrivo dei Romani.

9.1 Il Contributo di M. Mayer: Le Osservazioni sul Materiale Archeologico di Santeramo

Il volume fondamentale di M. Mayer, "Apulien vor und während der Hellenisierung" (Lipsia e Berlino, 1914), rappresenta una fonte autorevole per lo studio del materiale peuceutico proveniente da Santeramo. All'inizio del XX secolo, Mayer ebbe l'opportunità di visitare la Puglia e di esaminare gran parte del materiale archeologico classico e indigeno allora disponibile.

Nelle sue descrizioni dei ritrovamenti nella Peucezia meridionale, in particolare nell'area dell'Alta Murgia barese, Mayer dedicò attenzione specifica a reperti di Santeramo:

- Il "Vaso Splendido": Mayer descrive un "splendido vaso proveniente da Sant'Eramo con anse a forma di orecchie appuntite". Ne evidenzia la notevole decorazione, caratterizzata da "diagonali di elementi a meandro e per le figure a forma di S angolari sulle anse". Mayer considerava questo vaso un "capolavoro nel suo genere". Questa enfasi sulla qualità artistica e l'unicità del vaso sottolinea l'importanza di Santeramo come centro di produzione o di acquisizione di manufatti di alto pregio (Il Vaso e’ visibile nel Museo Archeologico di Bari)

- La "Situla" Canosina: Mayer menziona anche di aver visto a Santeramo, presso un canonico collezionista di monete, "un esemplare simile" a una "situla" canosina. Questa situla era caratterizzata da una peculiare forma a cesto e riproduceva prototipi ellenici classici, micenei e premicenei. La presenza di un oggetto di tale tipologia a Santeramo, con affinità a reperti di Canosa, suggerisce collegamenti culturali e commerciali tra i due centri, e l'esistenza di collezioni private che conservavano importanti testimonianze archeologiche.

Le osservazioni di M. Mayer, sebbene basate su studi e visite di inizio secolo, corroborano ulteriormente la ricchezza archeologica di Santeramo in Colle e la sua rilevanza nel contesto della Peucezia. La sua descrizione di manufatti di pregio contribuisce a rafforzare l'immagine di Santeramo non solo come un insediamento di lunga data, ma anche come un centro culturalmente e artisticamente significativo nell'antichità.

X Strada Santeramo - Analisi con o senza della proposizione “di”

Fig. 8 - Da notare due percorsi differenti STRADA SANTERAMO e Strada di Gioia

Fig. 9 - Un dettaglio molto interessante e significativo nel disegno dell’Ing. Del Regno Ignazio Milano

La differenza nell'uso della preposizione ("STRADA SANTERAMO" vs. "strada di Gioia", "strada di Castellana", ecc.) non è un'imprecisione, ma una scelta toponomastica che riflette la percezione del ruolo e dell'importanza di una strada in relazione a una località.

"Strada di [Nome Luogo]": Questa è la forma più comune e generica. Indica una strada che conduce a, proviene da, o attraversa il territorio di una determinata località. La preposizione "di" stabilisce una relazione di direzione o appartenenza territoriale. Ad esempio, "strada di Gioia" significa la strada che porta a Gioia del Colle o che si trova nel suo agro.

"Strada [Nome Luogo]" (senza preposizione "di"): Questa formulazione, più diretta e concisa, suggerisce una relazione più forte e intrinseca. Può indicare una strada che è definita dalla sua origine o dalla sua funzione primaria rispetto a quel centro. Implica che la strada è l'arteria principale che parte da quella località o che è così strettamente associata ad essa da non necessitare di una preposizione di relazione. È quasi come se la strada fosse "la strada per eccellenza" di quel luogo.

Il Ruolo di Santeramo come "Snodo" Strategico:

Nel caso di "STRADA SANTERAMO", l'omissione della preposizione "di" è una scelta deliberata che enfatizza il ruolo di Santeramo in Colle come punto di partenza, di riferimento primario o di convergenza cruciale per quella specifica via. Come abbiamo ampiamente discusso in questo report, Santeramo (Sublubatia/Sub Lupatia) era un vero e proprio snodo viario nella rete antica della Peucezia. Le evidenze archeologiche (insediamenti preromani e classici) e l'analisi etimologica (legata al paesaggio idronimico) ne confermano l'importanza storica e la preesistenza come centro abitato significativo.

In conclusione, la differenza nell'uso della preposizione nelle cartografie non è un'imprecisione, ma una sfumatura linguistica e cartografica che riflette la percezione del ruolo centrale e strategico di Santeramo come snodo viario, un'importanza già radicata nelle fonti antiche e confermata dalle evidenze archeologiche.

XI Segmento della Via Appia Antica: La Sequenza dell'Itinerarium Antonini da Benevento a Taranto

Nell'Itinerarium Antonini, Sublupatia è elencata come una mansio (stazione di posta ufficiale) sulla Via Appia antica, nel suo percorso da Venosa verso Taranto.

Natura del luogo: Sublupatia è elencata come una "mansio" (stazione di posta), ovvero una stazione ufficiale lungo la Via Appia, fornendo servizi essenziali per i viaggiatori.

Natura del percorso: Il percorso della Via Appia antica da Benevento a Taranto, come riportato nell'Itinerarium Antonini, segue la seguente sequenza di mansiones e distanze:

● Beneuento

● Aecianum (M. P. XXV)

● Sub Romulam. (M. P. XXII)

● Pontem Aufidi. (M. P. XVIII)

● Venufiam. (M. P. XX)

● Siluium. (M. P. XX)

● Bleram. (M. P. XIII)

● Sub Lupatia. (M. P. XIII)

● Canales. (M. P. XIII)

● Tarentum. (M. P. XX)

Questo itinerario dimostra chiaramente che Sublupatia era un punto di sosta riconosciuto su una delle principali arterie imperiali, la Via Appia, e che il suo posizionamento è ben documentato in una sequenza dettagliata di stazioni e distanze. La presenza di Silvium, Blera, Sublupatia e Canales in questa sequenza ufficiale dell'IA rafforza il ruolo di Santeramo come snodo sulla Via Appia.

La perplessità dello studioso riguardo al fatto che la Via Appia antica scorra a circa 6 km a sud dell'attuale Santeramo (lungo l'attuale SP 140) è pertinente. Questa apparente discrepanza si risolve considerando che, mentre Santeramo in Colle è la località più ampia e unificata ("l'insediamento"), la mansio "Sub Lupatia" sull'Appia sarebbe stata situata precisamente lungo l'allineamento della strada, come una stazione di servizio funzionale per il cursus publicus. Tale mansio non doveva necessariamente coincidere con il centro abitato principale di Santeramo, ma poteva trovarsi nella sua immediata vicinanza, lungo il tracciato della Via Appia.

Esistono diverse ipotesi accademiche sulla localizzazione precisa della mansio "Sub Lupatia" lungo la Via Appia:

- Masseria Viglione: l’ipotesi piu’ accreditata, posiziona la deviazione di una "Via Regia" dalla Via Appia nei pressi di Masseria Viglione (Santeramo in Colle), indicando un possibile punto di connessione o divergenza.

Queste diverse ipotesi non smentiscono l'identificazione di Santeramo come la località generale di Sublubatia/Sublupatia, ma piuttosto affinano la comprensione di dove si trovasse il punto specifico della mansio lungo l'allineamento della Via Appia in relazione al centro abitato principale.

11.1 Differenziazione della "Via Istmica" di Strabone dai Percorsi Peucezi

La "via istmica" menzionata da Strabone nel Libro VI, Capitolo 3 della Geographica si riferisce a un contesto geografico distinto. Strabone afferma: "ἐπὶ δὲ τῷ ἰσθμῷ μέσῳ Οὐρία" (sull'istmo al centro è Oria). Oria si trova nella penisola salentina, ben a sud della linea Silvium-Sublubatia-Norbe, che si snoda nell'entroterra della Peucezia. L'istmo a cui si riferisce Strabone è il passaggio più stretto che collega il Mar Ionio e il Mare Adriatico nel Salento, un punto strategicamente importante per la comunicazione tra le due coste.

La Tabula Peutingeriana stessa indica esplicitamente che il percorso Silvium-Sublubatia-Norbe non coincide con la Via Appia. La discordanza tra il percorso della Via Appia nella Tabula (che devia prima di Taranto verso Norbe) e il suo tracciato storico noto (che include Taranto e prosegue fino a Brindisi) rafforza l'idea che la Tabula possa registrare una rete stradale diversa, forse più antica o di carattere regionale. La "confusione" deriva da una generalizzazione del concetto di "via istmica" nell'antica Apulia. La menzione di Strabone è geograficamente specifica all'istmo salentino, mentre il percorso della Tabula è una via trasversale interna alla Peucezia, che serviva a una connettività regionale differente. Non si tratta, quindi, di un'unica "via istmica" ma di passaggi strategici diversi in contesti regionali distinti.

Tabella 11.2: Caratteristiche e Metodologie delle Principali Fonti Geografiche Antiche

La comprensione delle differenze intrinseche tra le fonti è fondamentale per risolvere le apparenti contraddizioni.

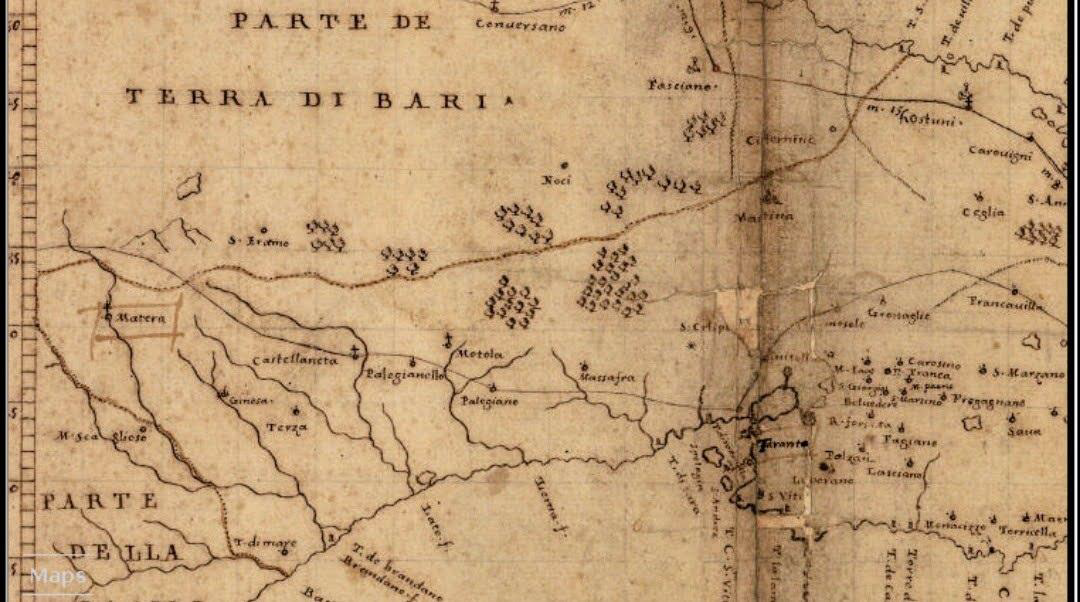

XII Rappresentazione Cartografica di Niccolo’ Antonio STIGLIOLA

Fig.10 Gravina e Conversano, ovvero Silvium e Norve (1590 e 1594)

Fig.11 Santeramo e Conversano, ovvero SUBLUBATIA e Norve (1590 e 1594)

Le due cartografie di Stigliola (Figg. 10 e 11), che mostrano Gravina (Silvium), Santeramo (Sublubatia) e Conversano (Norbe) pur coprendo la stessa area della Peucezia, non sono una "omissione" casuale delle altre città, ma riflettono una scelta cartografica e storica ben precisa, legata alla rilevanza di queste località in specifici contesti viari.

Le mappe di Stigliola, come molte cartografie storiche, non miravano a rappresentare ogni singolo insediamento della Peucezia, ma piuttosto a evidenziare percorsi di particolare importanza o interesse. La scelta di Stigliola di includere queste tre località suggerisce un interesse specifico per questa via interna peucezia, che collegava importanti centri dell'entroterra, distinguendosi dalle grandi arterie costiere o dalla Via Appia principale.

In sintesi, la scelta di Stigliola di indicare Gravina, Santeramo e Conversano in due cartografie della stessa area non è un'omissione casuale, ma una decisione deliberata che riflette la rilevanza di queste località come punti chiave di un percorso interno antico (quello della Tabula Peutingeriana) e la loro importanza strategica nella rete viaria della Peucezia, un'area che Strabone stesso descrive come "rocciosa e montuosa", attraversata da "vie interne". La presenza di Santeramo come snodo su due percorsi distinti (uno interno e uno Appio) ne giustifica pienamente la prominenza in queste rappresentazioni cartografiche.

XII.1 La Sintesi di Stigliola: Un Ponte tra la Conoscenza Antica e la Cartografia della Prima Età Moderna

Il lavoro cartografico di Niccolò Antonio Stigliola (Figg. 9 e 10) rappresenta una sintesi sofisticata di flussi di informazioni eterogenei, una caratteristica distintiva dell'erudizione rinascimentale. Egli avrebbe integrato diverse categorie di conoscenza:

● Rilevamenti Empirici Contemporanei: Le sue dettagliate indagini topografiche, condotte in collaborazione con Mario Cartaro tra il 1590 e il 1594 , erano di una precisione tale da rivelare persino le vulnerabilità militari delle aree costiere. Questo

indica un nuovo livello di raccolta dati empirici per l'epoca.

● Cartografia Amministrativa Esistente: Le "carte ufficiali del Regno di Napoli" e l'"Atlantino manoscritto" avrebbero fornito una base della geografia politica e amministrativa contemporanea.

● Itinerari Antichi: La Tabula Peutingeriana, schematica ma completa, avrebbe offerto una vasta panoramica delle antiche reti stradali romane e dei principali insediamenti. L'Itinerarium Antonini, più dettagliato e testuale, avrebbe fornito informazioni specifiche su mansiones e distanze lungo le principali vie imperiali come la Via Appia.

● Trattati Geografici Classici: La Geographica di Strabone avrebbe contribuito con un ricco strato di contesto storico, culturale e filosofico, informando una comprensione più ampia delle regioni mappate.

Una delle principali sfide per Stigliola sarebbe stata la riconciliazione delle distorsioni intrinseche e della natura schematica delle mappe antiche, come la TP, con i dati più precisi basati su rilevamenti che lui e Cartaro stavano generando. Ciò richiedeva una comprensione critica dello scopo e dei limiti di ciascuna fonte. Egli avrebbe dovuto interpretare toponimi e distanze antiche, traducendoli nelle loro equivalenti contemporanee sul paesaggio. Questo processo avrebbe implicato l'utilizzo di conoscenze locali, di rovine antiche visibili e di inferenze informate. Il background di Stigliola come ingegnere sarebbe stato cruciale. La sua comprensione pratica del terreno, della costruzione delle strade e della logistica dei viaggi gli avrebbe permesso di valutare criticamente la fattibilità e l'accuratezza delle descrizioni antiche dei percorsi e di integrarle logicamente nelle sue mappe contemporanee.

Il lavoro di Stigliola si colloca in un punto cruciale della storia della cartografia, fungendo da ponte tra la mappatura descrittiva, spesso simbolica, dell'antichità e la cartografia più empirica e scientificamente informata che avrebbe caratterizzato i periodi successivi. Incorporando sistematicamente sia la conoscenza antica ereditata sia i dati contemporanei di nuova acquisizione e precisione, egli contribuì significativamente a una comprensione cartografica più accurata e completa dell'Italia meridionale. Le sue connessioni con figure come Abraham Ortelius dimostrano la sua partecipazione a una più ampia rete europea di innovazione cartografica, suggerendo un impegno nell'adozione delle migliori pratiche e nel contribuire all'avanzamento della conoscenza geografica.

L'approccio di Stigliola non si limitava a una semplice accumulazione di dati, ma era un processo dinamico di sintesi critica. La sua formazione filosofica forniva il quadro intellettuale per una comprensione completa, mentre le sue competenze ingegneristiche offrivano la metodologia pratica per la precisione. Le implicazioni politiche del suo lavoro, come il sequestro delle mappe , sottolineano che la cartografia nella sua epoca era un'impresa ad alto rischio, dove l'accuratezza aveva conseguenze tangibili. Questo lo costrinse a essere meticoloso e perspicace nell'uso delle fonti. I contributi di Stigliola esemplificano come i cartografi rinascimentali, impegnandosi attivamente e valutando criticamente diverse fonti antiche e contemporanee, iniziarono a trasformare la mappatura da un'arte in una scienza. Essi posero le basi essenziali per lo sviluppo della cartografia moderna, dimostrando il valore dell'integrazione dell'analisi testuale storica con l'osservazione empirica e l'applicazione pratica.

XIII. Conclusioni e Direzioni Future della Ricerca

Le diverse rappresentazioni di Santeramo nelle fonti antiche.

● Santeramo della Tabula Peutingeriana (TP) può essere paragonato al "centro città" o

all'insediamento più ampio. La TP, essendo un itinerarium pictum schematico, indicava "Sublubatia" come un centro abitato significativo lungo una via interna regionale, focalizzandosi sulla connettività generale tra insediamenti. Questo riflette la sua natura di punto di riferimento per le comunità e le attività locali.

● Santeramo dell'Itinerarium Antonini (IA) e degli altri Itineraria può essere paragonato al "casello autostradale". L'IA, infatti, elenca "Sub Lupatia" come una mansio, ovvero una stazione di posta ufficiale lungo la Via Appia. Una mansio era una struttura funzionale, specificamente posizionata lungo l'allineamento della strada per fornire servizi essenziali ai viaggiatori e al cursus publicus (il sistema postale imperiale).

La ragione di questa distinzione risiede nelle diverse finalità e metodologie delle fonti e nelle priorità ingegneristiche romane:

● Scopo delle fonti: La Tabula Peutingeriana mirava a fornire una panoramica della vasta rete stradale, indicando le connessioni tra le città in un contesto più generale. Gli Itineraria, invece, erano elenchi testuali focalizzati sulla funzionalità e sulle tappe specifiche lungo le principali arterie imperiali.

● Priorità romane: Le strade imperiali romane, come la Via Appia, erano progettate per la massima efficienza, linearità e velocità, principalmente per scopi militari e logistici. Ciò significava spesso che queste strade aggiravano i centri urbani esistenti e cresciuti organicamente, che tipicamente avevano percorsi interni più tortuosi. La mansio era quindi una fermata funzionale costruita appositamente lungo il percorso più efficiente, non necessariamente integrata nel cuore dell'insediamento principale, ma nella sua immediata vicinanza.

Questa specializzazione funzionale spiega perché una singola località geografica come Santeramo potesse essere rappresentata in modo diverso nelle varie fonti antiche: come un "insediamento" generico su una via regionale (TP) e come una specifica "mansio" strategicamente posizionata su un'autostrada imperiale (IA).

XIII.1 Analisi

L'analisi condotta ha permesso di risolvere l'enigma toponomastico e viario posto inizialmente, confermando che "Sublubatia" e "Sub Lupatia" si riferiscono inequivocabilmente alla medesima località antica: l'odierna Santeramo in Colle. Questa identificazione è solidamente supportata da un'ampia mole di evidenze archeologiche, che dimostrano una significativa e continua occupazione del sito dalla Tarda Età del Bronzo fino all'epoca Classica, e da convincenti analisi etimologiche che collegano il nome antico alle peculiari caratteristiche idrografiche del territorio.

La ragione dell'apparente discrepanza nei percorsi su cui questa singola località compare risiede nelle nature e negli scopi distinti delle fonti antiche:

● La Tabula Peutingeriana, in quanto itinerarium pictum schematico e cumulativo di dati viari raccolti nel corso di secoli, documenta Sublubatia come un "insediamento" di rilievo su una via trasversale interna alla Peucezia (il percorso Silvium-Sublubatia-Norbe), distinguendola esplicitamente dalla Via Appia. Questo riflette il suo approccio pratico e onnicomprensivo alla mappatura di tutte le rotte conosciute, siano esse imperiali primarie o regionali significative.

● L'Itinerarium Antonini, un itinerarium adnotatum testuale e funzionale, elenca Sub Lupatia come una specifica "mansio" sulla Via Appia. La sua finalità era logistica, a servizio del

cursus publicus, focalizzandosi sulle tappe ufficiali lungo le principali arterie imperiali.

● La Geographica di Strabone, opera di carattere filosofico e descrittivo, non mirava a fornire itinerari dettagliati di località minori. La sua "via istmica" si riferisce a un contesto geografico distinto nella penisola salentina, non all'entroterra peucezio.

● Le lievi variazioni nella grafia del nome sono fenomeni comuni di trascrizione e linguistiche nelle fonti antiche, non indicazioni di luoghi geografici separati.

Questo studio di caso illustra in modo eloquente che le reti stradali romane non erano strutture monolitiche, ma sistemi dinamici e stratificati, comprendenti sia le grandi viae publicae imperiali sia cruciali arterie regionali. Sottolinea inoltre che i documenti geografici antichi, pur essendo di inestimabile valore, devono essere interpretati con una comprensione critica del loro genere specifico, del loro scopo, della loro storia di compilazione e del loro contesto temporale. Essi riflettono diverse sfaccettature della conoscenza antica, delle priorità amministrative e delle percezioni spaziali, offrendo intuizioni complementari piuttosto che una singola verità unificata.

Per affinare ulteriormente la comprensione dell'antica connettività in Puglia, è essenziale proseguire con la ricerca interdisciplinare. Questo dovrebbe includere:

● Scavi Mirati: Condurre scavi mirati lungo i segmenti proposti della Via Appia (ad esempio, nell'area di Masseria Viglione) per individuare con precisione la posizione esatta della mansio "Sub Lupatia" e le sue strutture associate.

● Integrazione GIS: Utilizzare tecniche avanzate di mappatura GIS per integrare i nuovi dati archeologici con le testimonianze testuali, consentendo una ricostruzione più accurata degli allineamenti stradali antichi e del rapporto spaziale tra insediamenti e stazioni di posta.

● Studi Interdisciplinari: Promuovere studi che combinino l'expertise storica, archeologica e topografica per svelare ulteriormente le intricate dinamiche della viabilità antica e la percezione dello spazio geografico nel mondo romano.

Solo attraverso un approccio olistico e una continua verifica sul campo sarà possibile approfondire la conoscenza delle antiche vie di comunicazione e del loro impatto sul paesaggio e sugli insediamenti della Puglia.

XIV. APPENDICE - Una Nuova Prospettiva: L’identificazione di Santeramo in Colle con l'antica Celia

Celia indicata dai Codici (Cartografia) di Tolomeo, Celia e’ posizionata su di un’altura(icona di una collina)

L'identificazione dell'antica città peucezia di Celia con l'odierna Ceglie del Campo, sebbene sia l'interpretazione prevalente nella storiografia tradizionale, presenta evidenti incongruenze etimologiche e cartografiche che meritano una nuova analisi. Questo capitolo propone un'ipotesi alternativa, supportando l'identificazione di Celia con l'odierna Santeramo in Colle, basandosi su un approccio multidisciplinare che combina geografia, archeologia e linguistica.

7.1 Evidenze Cartografiche e Geografiche: La "Celia sul Colle" di Tolomeo

Il primo e più forte indizio a favore di questa tesi proviene dalla cartografia antica. La Tavola d'Europa VI di Tolomeo, una delle fonti più autorevoli per la geografia del mondo antico, raffigura il toponimo Celia in una posizione interna, a sud di Bari, e, in alcune interpretazioni, su un'altura. Questa rappresentazione è in perfetta sintonia con la posizione geografica di Santeramo in Colle, il cui nome stesso sottolinea la sua collocazione su un rilievo naturale, distinguendolo dai centri vicini. La tradizionale associazione con Ceglie del Campo, situata in una zona di pianura, non coincide altrettanto chiaramente con questa specifica rappresentazione tolemaica.

7.2 Un'Analisi Etimologica della Radice Indoeuropea *kel-

La seconda argomentazione a sostegno di questa ipotesi risiede nell'analisi etimologica del nome Celia/Caelia. Sebbene l'etimo di questo toponimo sia incerto, la linguistica comparativa offre una suggestiva chiave di lettura. La lingua proto-indoeuropea, da cui derivano il latino e molte altre lingue antiche, possedeva la radice *kel- (o *kol-), che gli studiosi (come Julius Pokorny nel suo Indogermanisches etymologisches Wörterbuch) hanno ricostruito con il significato di "innalzarsi", "sporgere" o "altura".

Un linguista autorevole come Giovanni Alessio, sostenitore della teoria del "Sostrato Mediterraneo", identificava la radice *kel- come una delle più importanti per la toponomastica italiana. Per Alessio, il nome Caelia è un esempio classico di toponimo nato da questa radice indoeuropea, che fu poi adottato e adattato dai Latini, descrivendo in modo perfetto la realtà geografica dell'antico insediamento su una collina. Questo legame etimologico, unito alla rappresentazione di Tolomeo, offre una spiegazione logica e coerente per un nome che, altrimenti, risulterebbe privo di una chiara giustificazione.

7.3 Le Evidenze Archeologiche di Santeramo: Un Centro di Rilevanza Storica

A differenza delle interpretazioni passate, che consideravano Santeramo un centro di minore importanza, le scoperte archeologiche degli ultimi decenni hanno dimostrato il contrario. Le indagini degli anni '60 e '80 hanno rivelato un insediamento di notevole rilevanza, con una frequentazione continuativa che risale fino all'età del Bronzo. Questi ritrovamenti, insieme all'analisi dell'importanza viaria del sito e all'ipotesi di un edificio sacro preromano (la "Chiesa Vecchia"), confermano che Santeramo era un centro demico e strategico di primo piano. Un'area di tale rilevanza storica e archeologica avrebbe avuto senza dubbio un ruolo e un nome riconosciuti nella cartografia antica.

7.4 La Ricerca Accademica a Confronto: Un Ribaltamento di Prospettiva

La mancata identificazione di Santeramo con Celia da parte di numerosi studiosi del passato è probabilmente dovuta alla mancanza di conoscenza delle realtà archeologiche emerse in tempi più recenti. Le indagini e i rinvenimenti che hanno rivelato l'importanza e l'antichità dell'insediamento santeramano non erano disponibili per i ricercatori del XIX e della prima metà del XX secolo, i quali si basavano su fonti documentali e osservazioni di superficie, che non rendevano giustizia alla storia profonda del sito.

In questo contesto, la tesi di dottorato di Anna Mangiatordi, "Insediamenti rurali e strutture agrarie nella Puglia centrale in età romana", si distingue per la sua modernità. L'autrice, avendo

accesso a dati archeologici più recenti, menziona Santeramo come un candidato plausibile per essere l'antica Celia o Azetium. Questo riconoscimento, sebbene espresso in forma dubitativa e contrario alle ipotesi consolidate, eleva l'importanza storica di Santeramo in Colle, ponendola in diretto contrasto con le ipotesi consolidate. La ricerca di Mangiatordi, basata su un quadro archeologico più completo, dimostra che Santeramo non era un semplice insediamento rurale, ma un centro di primo piano già in epoca preromana, un'evidenza che avrebbe sicuramente stimolato una diversa indagine anche etimologica da parte degli studiosi precedenti se ne fossero stati a conoscenza.

La combinazione di queste quattro linee di ricerca permette di formulare l'ipotesi che Santeramo in Colle non sia solo l'antica Sublubatia/Sublupatia degli itinerari, ma possa essere anche l'antica Celia di Tolomeo, offrendo un contributo significativo alla topografia storica della Peucezia.

Bibliografia

1. Tabula Peutingeriana - Ziereis Facsimiles, https://www.facsimiles.com/facsimiles/tabula-peutingeriana

2. Tabula Peutingeriana - Wikipedia,

https://en.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana

3. Do all roads lead to Rome? | Datawrapper Blog, https://www.datawrapper.de/blog/roman-roads-tabula-peutingeriana?ref=upstract.com

4. The Tabula Peutingeriana: the only Roman World Map that Survived from Antiquity,

https://www.historyofinformation.com/detail.php?id=1395

5. Peutinger Map - Livius.org, https://www.livius.org/articles/concept/peutinger-map/

6. Tabula Itineraria ...Peutingerorum Bibliotheca - CartaHistorica, https://www.cartahistorica.com/our-catalogue/collections/tabula-itineraria-peutingerorum-bibliotheca/

7. The Antonine Itinerary - The Roads of Roman Britain, https://roadsofromanbritain.org/antonine.html

8. Sull’Antica Lupatia, Edizione Progedit Bari 2018 di Auro Pampaloni e Vito Zullo

9. Sublubatia - Centro Studi Malfatti, http://www.centrostudimalfatti.eu/wp-content/uploads/2010/03/sublubatia.pdf

10. una importante via istimica della peucezia e la connessa ipotesi di identificazione dell'antica lupatia, https://emeroteca.provincia.brindisi.it/Archivio%20Storico%20Pugliese/1988/Articoli/Un'ImportanteViaIstmica.pdf

11. Geografia (Strabone) - Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Geografia_(Strabone)

12. STRABONE - STRABO - romanoimpero.com, https://www.romanoimpero.com/2020/08/strabone-strabo.html

13. La Sicilia nella Geografia di Strabone - DSpace Home, http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/7586/824414-1184690.pdf?sequence=2

14. Strabo | EBSCO Research Starters, https://www.ebsco.com/research-starters/biography/strabo

15. Strabo - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Strabo

16. IL NOME DI ORIA - Provincia di Brindisi, https://emeroteca.provincia.brindisi.it/Archivio%20Storico%20Pugliese/1989/Articoli/IlNomeDiOri

a.pdf

17. The Appian Way: From Its Foundation to the Middle Ages - Getty Museum, https://www.getty.edu/publications/resources/virtuallibrary/9780892367528.pdf

18. The Antonine Itinerary - Tabulae Geographicae, https://www.tabulae-geographicae.de/english/roman-empire/the-antonine-itinerary/

19. Via Appia. Regina Viarum | UNESCO World Heritage Site - B-Rent, https://b-rent.com/en/appian-way-queen-roads

20. Appian Way - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Appian_Way

21. Peutinger Table - a 19th century copy of a strip map printed in 1598, https://rgssa.org.au/heritage/treasures/peutinger-table-tabula-peutingeriana-a-19th-century-copy-of-a-strip-map-printed-in-1598-which-originated-from-the-1st-century

22.LA VIA APPIA NEL SISTEMA VIARIO STORICO DELLA TERRA DELLE GRAVINE - Perieghesis, http://www.perieghesis.it/Appia2.pdf

23.Alessandra LISENO - Dalla Capanna la Casa - Dinamiche di Trasformazione nell’Italia Sud Orientale (VIII - V sec. a.C.), Progedit Editore Bari

24.M. Mayer, "Apulien vor und während der Hellenisierung" (Lipsia e Berlino, 1914)

25.Taras - Rivista di Archeologia IV, 1-2-1984 n.7 e 8 (scavi Corso Italia Santeramo)

26.Pokorny, Julius. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch.

27.Alessio, Giovanni. Dizionario etimologico italiano (con Carlo Battisti). Firenze, 1950-1957.

28.Alessio, Giovanni. "Problemi di toponomastica pugliese." Atti del III Congresso Storico Pugliese, 1953.

29.Mangiatordi, Anna. Insediamenti rurali e strutture agrarie nella Puglia centrale in età romana. Bari: Edipuglia, 2011.

30.Documentazione relativa al territorio di competenza della SABAP-BA, consultata presso l’Archivio della SABAP-BR-LE-TA - Cap V

dott. Vito Zullo

- Indipendente studioso e ricercatore multidisciplinare.

- Esperto di Storia locale.

- Già Ispettore onorario per i beni archeologici del comune di Santeramo in Colle